La Jornada Semanal, 8 de diciembre de 1996

Persistencia y

transformación de la identidad

indígena

Enrique Florescano

El martes 3 de diciembre, Enrique Florescano recibió el Premio

Nacional de Ciencias y Arte 1996 en el área de historia,

ciencias sociales y filosofía. Autor de Origen y desarrollo

de los problemas agrarios de México (1500-1821),

México en 500 libros, El mito de

Quetzalcóatl y El ocaso de la Nueva España,

entre otros muchos títulos, Florescano responde en este ensayo

que forma parte del libro Etnia, Estado,

Nación a una pregunta fundamental: cómo

pudieron los grupos indígenas conservar y recrear su identidad

durante los tres siglos de dominio español?

A pesar de todos los embates, los grupos étnicos de Nueva

España revitalizaron una y otra vez sus antiguos lazos de

identidad. Al verse obligados a convivir con sus dominadores,

desarrollaron nuevas formas de solidaridad y lograron hacer pervivir,

a través de una dinámica de intercambio y

adaptación con la cultura dominante, sus propias

tradiciones. Al reparar en estos hechos extraordinarios, una pregunta

se viene a la cabeza: cuáles fueron los mecanismos que

permitieron a esos grupos sometidos a un poder extranjero conservar y

recrear su propia identidad?

A pesar de todos los embates, los grupos étnicos de Nueva

España revitalizaron una y otra vez sus antiguos lazos de

identidad. Al verse obligados a convivir con sus dominadores,

desarrollaron nuevas formas de solidaridad y lograron hacer pervivir,

a través de una dinámica de intercambio y

adaptación con la cultura dominante, sus propias

tradiciones. Al reparar en estos hechos extraordinarios, una pregunta

se viene a la cabeza: cuáles fueron los mecanismos que

permitieron a esos grupos sometidos a un poder extranjero conservar y

recrear su propia identidad?

Para responder, es necesario volver al altépetl, la

unidad territorial sobre la que se asentó la

organización social y política de los grupos

étnicos. Esta unidad se distinguía por tres rasgos. En

primer lugar, disponía de un territorio propio. En segundo,

albergaba en él una o más etnias que compartían

un pasado y tradiciones comunes. Y en tercero, estaba gobernado por un

señor dinástico, el tlatoani.

En el centro de cada altépetl se levantaba un templo, que

era a la vez la residencia de su dios tutelar y el símbolo de

la soberanía territorial del pueblo; junto al templo

había una gran plaza que servía como centro ceremonial y

mercado. En cada uno de los cuatro lados del altépetl se

extendían los calpolli o barrios donde habitaba la

población, orientados hacia los cuatro rumbos espaciales. A

estos elementos el altépetl agregó otros, religiosos y

simbólicos, que lo transformaron en un cohesionador de la

identidad colectiva de sus pobladores.

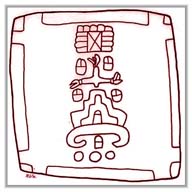

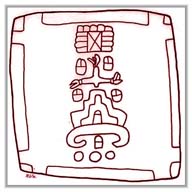

Altépetl es un término compuesto por dos voces:

alt, in tepetl, el agua y la montaña, que podría

traducirse como "montaña o cerro con agua". En los

códices, planos y otros documentos de tradición nahua y

mixteca, es común encontrar un jeroglífico que tiene el

mismo significado y está pintado como un cerro en cuyo interior

hay una cueva llena de agua. En la tradición nahua y mixteca

este jeroglífico es un topónimo que identifica a un

reino o señorío. Al reparar en esta antigua

organización política mesoamericana, Bernardo

García Martínez advirtió que el altépetl

(plural: altepeme) tiene la misma significación en la

tradición totonaca, tepehua y otomí. En otro lugar, al

estudiar los símbolos de los mitos cosmogónicos de

Mesoamérica, había observado que los mitos de

creación más antiguos registran la aparición de

la colina primordial (la Primera Montaña Verdadera de los mayas

de la época clásica), como uno de los primeros

acontecimientos de la creación del cosmos. En estos mitos la

colina primordial es el lugar en cuyo interior reposaban los alimentos

esenciales (el maíz), y las aguas germinales. Es un

símbolo de la fertilidad. Según los mitos más

antiguos, de su interior brotaron las aguas fertilizadoras, el

maíz y los mismos seres humanos. De modo que desde el origen de

la civilización, la Primera Montaña Verdadera simboliza

a la tierra fértil, y es por tanto el lugar privilegiado de la

habitación humana y la matriz del reino. En la tradición

campesina mesoamericana, el lugar donde se producen los alimentos es

el mismo donde se teje la vida colectiva y donde radica la autoridad

política que dota de cohesión a la comunidad. Es el

lugar más sagrado.

Otro rasgo del altépetl es su generalidad y permanencia a

través del tiempo. Entre los nahuas, la Primera Montaña

Verdadera es el Tonacatepetl, literalmente "el cerro de

los mantenimientos", que al igual que la montaña

construida por los olmecas en el amanecer de la civilización,

se levantaba en la plaza central del poblado. El Templo Mayor mexica

es entonces el lugar sagrado donde se conservan los alimentos

esenciales y el símbolo del poder mexica. Pero sobre todas las

cosas, el Templo Mayor era la Primera Montaña Verdadera, la

tierra misma, el gran monstruo del que emanaban todas las

manifestaciones de la vida y la hendidura por donde irremisiblemente

desaparecían los seres humanos, las plantas y los astros. Como

observa Johanna Broda, "el Templo Mayor fue concebido como una

montaña sagrada descansando sobre la tierra (la isla de

Tenochtitlan), que como un disco flotaba en las aguas

primordiales". Esta imagen primordial, que nos devuelve a la

primera montaña del mito cosmogónico,se

materializó en el glifo que para los pueblos nahuas significa

montaña. El vocablo que la nombra, altépetl,

quiere decir "cerro de agua".

Así, al esclarecerse el simbolismo que rodea a la Primera

Montaña Verdadera y su vinculación con los mitos

cosmogónicos, salta a la vista que en los pueblos de

tradición agrícola la creación de la aldea y el

reino estaban indisolublemente ligados al origen de la agricultura. En

esta tradición, el origen del maíz, la fundación

de la aldea y el nacimiento del reino son una y la misma cosa. Y

ése es el mensaje que transmite el mito cosmogónico, que

hace de la Primera Montaña Verdadera un equivalente de la

capital del reino.

Así, al esclarecerse el simbolismo que rodea a la Primera

Montaña Verdadera y su vinculación con los mitos

cosmogónicos, salta a la vista que en los pueblos de

tradición agrícola la creación de la aldea y el

reino estaban indisolublemente ligados al origen de la agricultura. En

esta tradición, el origen del maíz, la fundación

de la aldea y el nacimiento del reino son una y la misma cosa. Y

ése es el mensaje que transmite el mito cosmogónico, que

hace de la Primera Montaña Verdadera un equivalente de la

capital del reino.

Al leer el libro de Bernardo García Martínez sobre

los indios de la sierra de Puebla, y The Nahuas after the

Conquest, la obra magistral de James Lockhart, advertí que

este símbolo de la identidad étnica mesoamericana fue

también el polo articulador de la identidad indígena en

los tres siglos del dominio español. Estas obras no sólo

iluminan la historia de los indios bajo el Virreinato, sino que

arrojan luz sobre los fundamentosque le dieron vida a la

civilización mesoamericana. Uno de esos fundamentos es

precisamente el altépetl, la célula sobre la cual se

edificaron las instituciones que organizaron la vida de los pueblos

indígenas en el Virreinato: primero la encomienda, luego el

distrito parroquial y más tarde el cabildo español.

Lockhart muestra que el altépetl era la célula

constitutiva de los pueblos prehispánicos, y observa que sobre

ella se asentaron las instituciones políticas,

económicas y religiosas que introdujo el conquistador para

organizar el territorio. Apoyados en los datos que reúne esta

obra, y en las cuidadosas descripciones de García

Martínez, se podría decir que la aclimatación del

altépetl en el sistema colonial recorrió las siguientes

fases. En la época prehispánica, el tlatoani acumulaba

en su persona el gobierno vitalicio del altépetl, y a la vez

tenía derecho al disfrute del servicio personal y los tributos

de sus pobladores. Al instalarse el gobierno colonial, el tlatoani

perdió progresivamente esos derechos, pero el altépetl

conservó su estructura territorial y social. Bajo la

encomienda, la autoridad real le confiere a los encomenderos

españoles una parte de los tributos y de la fuerza de trabajo

de los miembros del altépetl, y la otra parte (más

reducida) la continúa otorgando al cacique del pueblo,

vocablo que sustituye al antiguo tlatoani. En esta modalidad, la

Corona española reconoce los derechos territoriales tanto de

los señores naturales (caciques) como de los pobladores del

altépetl, pero retiene para sí el gobierno y la

administración de la justicia, pues son sus funcionarios

quienes conceden las encomiendas y nombran a los caciques o al

"gobernador", que es también un oficial

indígena designado por las autoridades españolas. Esta

forma de gobierno se mantiene cuando se crean las parroquias o

doctrinas indígenas, que son jurisdicciones religiosas

sobrepuestas al antiguo territorio del altépetl.

El cambio mayor adviene cuando en la estructura del altépetl

se introducen las formas de gobierno del cabildo español en la

década de 1550. El cabildo español estaba constituido

por un cuerpo de funcionarios llamados regidores y alcaldes. Los

primeros tenían a su cargo la administración y los

segundos la impartición de la justicia. En el año de

1549 una real cédula dispuso que esa forma de gobierno fuera

adoptada por los pueblos indígenas: mandaba "se creasen y

proveyesen alcaldes ordinarios para que hiciesen justicia en las cosas

civiles y también regidores cadañeros [...elegidos por

los mismos indios, con el cargo] de procurar el bien

común"; también disponía el número de

funcionarios para cada pueblo, que variaba según el

tamaño de éste.

Al poco tiempo, el modelo español fue modificado por el

juego y la presión de los intereses indígenas. En Nueva

España, el alcalde, la autoridad que impartía la

justicia, tuvo un rango superior al de los regidores. En tanto que en

España los funcionarios del cabildo representaban a grupos de

interés, en Nueva España los Oficiales de

república representaban a grupos étnicos o de

parentesco, pero sobre todo a unidades geográficas y

políticas dotadas de cierta autonomía, a barrios y

parcialidades que hacían valer sus derechos en el seno del

altépetl. Esta tendencia a la microetnicidad, como la llama

Lockhart, y el prurito de mantener una representación separada

para cada unidad social, abrió el camino a una

fragmentación progresiva del altépetl, un proceso que

comenzó desde mediados del siglo XVI. Debido a esta

característica, el número de alcaldes y regidores

creció tantas veces como unidades autónomas había

en el seno del altépetl. De este modo, una antigua cualidad del

altépetl, la de estar constituido por unidades sociales

(calpolli) imbuidas de un fuerte espíritu de autonomía,

se reprodujo en el cabildo. Desde fines del siglo XVII, cuando empieza

a crecer el número de los pobladores indígenas, se

observa en muchas regiones un fenómeno de disgregación

de los pueblos, pues otra vez los pueblos sujetos piden ser

autónomos y luchan contra sus cabeceras para lograrlo. Se

rompió así la antigua unidad política del

altépetl, y en su lugar aparecieron múltiples

comunidades asentadas en tierras comunales, que para algunos autores

eran "cuerpos políticos imperfectos, meras comunidades

campesinas" (García Martínez, 1987).

Por otra parte, en Nueva España la elección de los

Oficiales de república se restringió al grupo de

antiguos nobles, quienes tendieron a perpetuarse en los cargos, aun

cuando ya no los pudieron transmitir en forma hereditaria o

dinástica, como lo había hecho antes el tlatoani. En los

siglos XVII y XVIII, quienes ocupaban puestos importantes en el

cabildo indígena recibieron el nombre de

"principales" o "caciques". En el siglo XVIII,

"a pesar de todas las pérdidas, transformaciones y cambios

de nombre, en los pueblos indios era común que hubiera un

pequeño grupo hereditario que acaparaba la riqueza, el

prestigio y la educación, el cual tenía en sus manos la

mayoría de los cargos de la comunidad; dentro de esa

minoría, unas cuantas familias eran las más ricas y

dominaban el gobierno, aun cuando no siempre lograban

monopolizarlo" (Lockhart, 1992). Los caciques, principales y

gobernadores formaron la éliteque acaparaba el poder

político, la estima social y los rendimientos

económicos, y por esa razón los pueblos promovieron

contra ellos pleitos interminables, que favorecieron la solidaridad

comunitaria.

Así, al incorporarse en el altépetl indígena

las funciones políticas del cabildo español, la

República de indios adquirió su personalidad

política plena. La política de congregación de

pueblos se inició en la década de 1560 en los valles de

Toluca y México, y en las regiones de Yucatán y

Guatemala. Las congregaciones de fines del siglo XVI y principios del

XVII completaron ese proceso, de modo que al comenzar el siglo XVII la

mayoría de los pueblos estaban organizados en repúblicas

y eran gobernados por cabildos. En cada pueblo había un

número variable de alcaldes y regidores, según los

pobladores, los sujetos, las parcialidades o los grupos

étnicos.

Así, al incorporarse en el altépetl indígena

las funciones políticas del cabildo español, la

República de indios adquirió su personalidad

política plena. La política de congregación de

pueblos se inició en la década de 1560 en los valles de

Toluca y México, y en las regiones de Yucatán y

Guatemala. Las congregaciones de fines del siglo XVI y principios del

XVII completaron ese proceso, de modo que al comenzar el siglo XVII la

mayoría de los pueblos estaban organizados en repúblicas

y eran gobernados por cabildos. En cada pueblo había un

número variable de alcaldes y regidores, según los

pobladores, los sujetos, las parcialidades o los grupos

étnicos.

El espíritu corporativo era el rasgo más notable de

estos pueblos y estaba presente en la mayoría de las

actividades. Las tareas agrícolas absorbían el esfuerzo

colectivo, y ocupaban a todos los miembros de la familia. La siembra y

la cosecha eran actos centrales de la vida agrícola, que se

festejaban colectivamente y en los cuales participaba la comunidad

entera. El lugar donde confluían los festejos era la iglesia

local, construida asimismo con la participación de los miembros

del pueblo o altépetl, y cuyo edificio, altar, ornamentos y

santo patrono resumían el orgullo y la identidad locales. Como

en los tiempos más remotos, la plaza central y el templo eran

los monumentos que convocaban a la mayoría de los pobladores, y

los lugares donde se exaltaba y cohesionaba la solidaridad colectiva.

La plaza y el templo eran el escenario donde anualmente

tenía lugar la solemne ceremonia del cambio de autoridades del

cabildo, el momento en que cada uno de sus miembros, vestido con ropa

de gala de tradición occidental (camisa, zaragüelles o

calzones, jubones y sombrero), recibía la vara del mando y

juraba honrar el cargo que se le otorgaba. En esos mismos lugares se

celebraban las ceremonias y procesiones religiosas, y particularmente

la fiesta en honor del santo patrono que, como en la época

prehispánica, era el símbolo de identidad del pueblo. El

mercado, otro componente del antiguo altépetl, reunía

cada semana a los miembros del pueblo con los de las parcialidades

vecinas y con los comerciantes del exterior. La mayor responsabilidad

de los miembros del cabildo era entonces la conservación de

esas tradiciones comunitarias: mantener el esplendor de las fiestas

del santo patrono y del templo, realizar periódicamente el

tianguis o mercado, y sobre todo, defender las tierras del pueblo.

La República de indios es pues una síntesis

del proceso de aculturación efectuado a lo largo del

Virreinato, una combinación de elementos prehispánicos y

españoles. A su vez, ese proceso impulsó la

aparición de una nueva identidad local. Las instituciones, los

símbolos, las efemérides y los acontecimintos que

celebraba el pueblo tenían una dimensión local. Y los

instrumentos que reavivaban la memoria colectiva también eran

locales, como los llamados Títulos primordiales. En

estos documentos, que se multiplican desde fines del siglo XVII, los

pueblos ordenaron su memoria histórica y consignaron los

símbolos y sucesos que fortalecían la identidad

pueblerina.

En primer lugar, los Títulos primordiales registran

la fecha de la fundación del pueblo, que unos títulos

remontan a tiempos prehispánicos y otros al siglo XVI, a la

época de las congregaciones. La mayoría de estos

documentos rememora, en escenificaciones de tipo mítico, a sus

antepasados de la época prehispánica, a quienes unen con

las primeras autoridades españolas. Detallan cuidadosamente la

forma como les fueron otorgadas las tierras, hacen constar los

documentos de su adjudicación, y presentan un catálogo

minucioso de ellas y de su extensión y

límites. Recuerdan, asimismo, la edificación de su

iglesia y el bautizo del pueblo con el nombre de su santo

patrono. Otro rasgo muy acentuado en estos documentos es la

insistencia en mantener frescos en la memoria de los jóvenes

los riesgos que acechaban a las tierras del pueblo. En este gran

esfuerzo de reconstrucción de su pasado, los pueblos

indígenas integraron en los Títulos primordiales

la vieja memoria oral, las antiguas técnicas

pictográficas de sus antepasados, y los nuevos procedimientos

legales españoles que legitimaban los derechos a la tierra. El

resultado fue la creación de una nueva memoria

histórica, la historia del pueblo, centrada en sus derechos

ancestrales a la tierra.

Como se advierte, esta memoria ignoraba la historia de la gente que

vivía más allá de las fronteras del pueblo. No

tenía contacto con los grupos de la misma etnia que habitaban

en otros territorios. Apenas sabía algo de la memoria de sus

propios dominadores, y era ajena a la de los mestizos que comenzaban a

rodear sus pueblos y penetrar sus mercados. Era una memoria

irremediablemente volcada hacia sí misma.

Visto del lado de los indios, el saldo de la política

colonizadora en Nueva España es sombrío. El programa de

los mendicantes de reducir a los indígenas en las misiones, con

el fin de catequizarlos y enseñarlos a vivir "en

policía", fracasó en todas las regiones donde el

modo de vida indígena no había alcanzado el nivel de la

agricultura. En 1697, cuando los jesuitas fundaron sus primeras

misiones en la península de Baja California, encontraron una

población de 41,500 indígenas. En 1768, un año

después de la expulsión de la orden de San Ignacio de

Loyola, apenas quedaban 7,149. Según Ignacio del Río:

"Las islas de litoral interno de la península, en donde

vivían originalmente algunos pericués, estaban ya por

completo despobladas. La poca población nativa que

sobrevivía en la parte sur estaba condenada a desaparecer en

poco tiempo debido a la sífilis que infectaba a adultos y

niños, hombres y mujeres sin excepción." En toda la

parte norte de Nueva España habitada por poblaciones

nómadas, ocurrió el mismo fenómeno.

En el centro y sur de la Nueva España, una porción

mínima de la población indígena se salvó

de las epidemias devastadoras gracias a que era gente experta en las

artes agrícolas, y a las Repúblicas de indios, la

organización política que les otorgó la tierra y

la autonomía para generar sus propias acciones de defensa y

autoconservación. Con todo, de una población de

más de 25 millones de individuos en 1492, la desastrosa

sucesión de epidemias del siglo XVI redujo ese contingente a un

millón escaso hacia 1630. La inmunidad que más tarde

generaron los indígenas contra las enfermedades europeas, y la

disposición de tierras suficientes para producir sus alimentos,

aseguraron su rápida recuperación. Hacia 1810 sumaban

dos millones y medio de individuos.

Más significativo que la reposición de la

población, fue el hecho de que ese contingente humano estaba

compuesto por gente física y culturalmente adaptada a las

condiciones generadas por la colonización europea. En un

sentido antropológico, podría decirse que

constituían una población culturalmente mestiza. Este

sector indígena transformado por el proceso de

aculturación, particularmente el que habitaba el Altiplano

Central, el sur y la parte norte entre Querétaro y Zacatecas,

junto con las llamadas castas, vino a ser el saldo favorable de los

procesos de destrucción que la colonización

española impuso a la población nativa. De esta

población, transformada por profundos procesos étnicos y

culturales, surgió el México mestizo, que más

tarde alentaría un nuevo proyecto histórico basado en

otras identidades colectivas.

La participación indígena en el escenario

nacional

La participación indígena en el escenario

nacional

Durante los tres siglos de la dominación española los

pueblos indios jamás participaron en movimientos

políticos de dimensión nacional. Casi siempre, sus actos

de protesta se enfocaron hacia los representantes concretos del poder:

encomenderos, justicias, alcaldes, gobernadores, curas o hacendados, y

excepcionalmente contra el gobierno o el sistema de

dominación. Sus insurrecciones pocas veces rebasaron el

ámbito local y nunca el regional. Sus líderes no

pudieron saltar el muro de los intereses locales, ni superar los

límites de la lengua y la etnia. En los pocos casos en que la

insurrección incorporó a individuos de varios grupos

étnicos y demandó el derrocamiento del gobierno

español, sus motivaciones fueron religiosas, no

políticas. La insurrección que tuvo por escenario el

pueblo de Cancuc en Chiapas, el movimiento rebelde dirigido por

Jacinto Canek, y el movimiento milenarista de Antonio Pérez,

coincidieron en la decisión de derrocar al gobierno

español, exterminar a los blancos, negros y castas, e instaurar

un reino indígena. El ideal de esos movimientos volcados hacia

el pasado era crear un reino indígena con exclusión de

cualquier otro grupo étnico. La persecución

intransigente de esas metas radicales los condujo a una derrota total.

Sin embargo, cuando por primera vez los indígenas

participaron en un movimiento político moderno y de dimensiones

amplias, su intervención causó un efecto

traumático en la memoria de los otros sectores sociales. Esa

participación ocurrió durante la revolución de

Independencia, bajo los liderazgos de Miguel Hidalgo y José

María Morelos. En ese movimiento, el mayor contingente de los

ejércitos fue indio o de ascendencia indígena. Las

primeras demandas sociales asumidas por los líderes de la

revolución provenían del sector indígena y

popular: supresión del tributo, restitución de la tierra

indígena usurpada, abolición del sistema de castas,

igualdad de derechos. Los efectos de este movimiento en la memoria

histórica del país fueron profundos e irreversibles. Su

manifestación multitudinaria en diversas zonas, su

duración y la intervención decisiva que en él

tuvieron los indígenas y campesinos, hicieron de este

movimiento la primera rebelión de carácter popular que

sacudió a la Nueva España y al continente. Esa

irrupción masiva y violenta impuso la presencia indígena

en el ámbito nacional, desde la capital hasta el último

rincón del territorio.

Una de las primeras consecuencias de la presencia indígena

en la insurgencia fue la resurrección política de su

pasado. En Nueva España, como en los otros virreinatos del sur

del continente, el principio de que "ningún pueblo tiene

derecho para sojuzgar a otro" sustentó la rebelión

contra el gobierno español. En México, sin embargo, este

principio tuvo una connotación particular. Al término

del movimiento emancipador, "Méxicose proclamó una

nación libre y soberana, pero se definió como una

nación antigua, anterior a la conquista española que la

había sojuzgado". No se trataba entonces de una

nación que nacía con el movimiento insurgente, sino de

una cuyas raíces se hundían en un pasado remoto y

propio. Por ello decía el Acta de Independencia que la

nación había "recobrado el ejercicio de la

soberanía usurpado". Así, para quienes consumaron

la Independencia, la nación liberada era la antigua

nación azteca que había sido conquistada por las huestes

de Hernán Cortés. Como se advierte, esos argumentos

aludían a una nación mítica, pues los aztecas o

mexicas nunca constituyeron una nación en el sentido moderno de

esa palabra, ni la organización política que edificaron

comprendía al conjunto de los grupos étnicos presentes

en el momento de la Conquista.

Sin embargo, la idea de la antigua nación india tenía

raíces tan profundas que se instaló con fuerza en el

imaginario colectivo de criollos, mestizos e indios. Con la

publicación en 1784 de la Historia Antigua de

México de Francisco Xavier Clavijero, los criollos

habían dado un paso decisivo en esa dirección: esa obra

fue la primera que asumió el pasado indígena como origen

de la patria criolla. Miguel Hidalgo unió a esa

recuperación orgullosa del pasado nativo otro símbolo

que combinaba antiguas resonancias mesoamericanas con la religiosidad

cristiana: la Virgen de Guadalupe. José María Morelos

refrendó ese impulso cuando hizo grabar en el centro de la

bandera insurgente el emblema de la fundación de

México-Tenochtitlan: el águila parada sobre un nopal y

devorando una serpiente. De este modo, cuando Agustín de

Iturbide proclamó la consumación de la Independencia en

1821, esos símbolos, internalizados en el imaginario

indígena y popular, estuvieron presentes en el gesto

emancipador y lo convirtieron en la primera fiesta común

celebrada por los diversos y contrastados componentes de la

nación.

Así, desde su primera manifestación en las proclamas

insurgentes hasta su encarnación en el documento constitutivode

la nueva república, pasando por sus símbolos más

representativos, el proyecto histórico que surge de la

Independencia tiene un contenido profundamente indígena y

popular. No fue, como afirmaban los antiguos manuales de historia, un

movimiento inspirado principalmente en el pensamiento ilustrado y

moderno, sino una mezcla de mitos ancestrales, pulsiones

patrióticas tradicionales y símbolos religiosos de

identidad, confundidos con el proyecto de crear una nación y un

Estado modernos.

A pesar de todos los embates, los grupos étnicos de Nueva

España revitalizaron una y otra vez sus antiguos lazos de

identidad. Al verse obligados a convivir con sus dominadores,

desarrollaron nuevas formas de solidaridad y lograron hacer pervivir,

a través de una dinámica de intercambio y

adaptación con la cultura dominante, sus propias

tradiciones. Al reparar en estos hechos extraordinarios, una pregunta

se viene a la cabeza: cuáles fueron los mecanismos que

permitieron a esos grupos sometidos a un poder extranjero conservar y

recrear su propia identidad?

A pesar de todos los embates, los grupos étnicos de Nueva

España revitalizaron una y otra vez sus antiguos lazos de

identidad. Al verse obligados a convivir con sus dominadores,

desarrollaron nuevas formas de solidaridad y lograron hacer pervivir,

a través de una dinámica de intercambio y

adaptación con la cultura dominante, sus propias

tradiciones. Al reparar en estos hechos extraordinarios, una pregunta

se viene a la cabeza: cuáles fueron los mecanismos que

permitieron a esos grupos sometidos a un poder extranjero conservar y

recrear su propia identidad?

Así, al esclarecerse el simbolismo que rodea a la Primera

Montaña Verdadera y su vinculación con los mitos

cosmogónicos, salta a la vista que en los pueblos de

tradición agrícola la creación de la aldea y el

reino estaban indisolublemente ligados al origen de la agricultura. En

esta tradición, el origen del maíz, la fundación

de la aldea y el nacimiento del reino son una y la misma cosa. Y

ése es el mensaje que transmite el mito cosmogónico, que

hace de la Primera Montaña Verdadera un equivalente de la

capital del reino.

Así, al esclarecerse el simbolismo que rodea a la Primera

Montaña Verdadera y su vinculación con los mitos

cosmogónicos, salta a la vista que en los pueblos de

tradición agrícola la creación de la aldea y el

reino estaban indisolublemente ligados al origen de la agricultura. En

esta tradición, el origen del maíz, la fundación

de la aldea y el nacimiento del reino son una y la misma cosa. Y

ése es el mensaje que transmite el mito cosmogónico, que

hace de la Primera Montaña Verdadera un equivalente de la

capital del reino.

Así, al incorporarse en el altépetl indígena

las funciones políticas del cabildo español, la

República de indios adquirió su personalidad

política plena. La política de congregación de

pueblos se inició en la década de 1560 en los valles de

Toluca y México, y en las regiones de Yucatán y

Guatemala. Las congregaciones de fines del siglo XVI y principios del

XVII completaron ese proceso, de modo que al comenzar el siglo XVII la

mayoría de los pueblos estaban organizados en repúblicas

y eran gobernados por cabildos. En cada pueblo había un

número variable de alcaldes y regidores, según los

pobladores, los sujetos, las parcialidades o los grupos

étnicos.

Así, al incorporarse en el altépetl indígena

las funciones políticas del cabildo español, la

República de indios adquirió su personalidad

política plena. La política de congregación de

pueblos se inició en la década de 1560 en los valles de

Toluca y México, y en las regiones de Yucatán y

Guatemala. Las congregaciones de fines del siglo XVI y principios del

XVII completaron ese proceso, de modo que al comenzar el siglo XVII la

mayoría de los pueblos estaban organizados en repúblicas

y eran gobernados por cabildos. En cada pueblo había un

número variable de alcaldes y regidores, según los

pobladores, los sujetos, las parcialidades o los grupos

étnicos.