La Jornada Semanal, 29 de junio de 1997

Borges escribió de Buenos Aires: ``No nos une el amor sino el espanto/ será por eso que la quiero tanto''. En su relación con el DF, Ricardo Garibay parece animado por las mismas pasiones. En esta ocasión, el excepcional cronista de Las glorias del gran Púas y Fiera infancia nos lleva a los recuerdos de la ciudad que existe en el fervor de sus recuerdos.

Puedo hablar del sur de la ciudad en los treinta y los cuarenta. Después será el norte del que poco conocí, el norte donde se dieron los amores de la primera juventud.

Puedo hablar del sur de la ciudad en los treinta y los cuarenta. Después será el norte del que poco conocí, el norte donde se dieron los amores de la primera juventud.

Emilio Uranga decía que las colonias apartadas en aquellos años eran en realidad provincias, estancos de los primeros tiempos del siglo. El centro iba mordiendo la modernidad, y en las colonias el tiempo bostezaba recién salido de la Revolución de 1910. Qué cosa, veo San Pedro de los Pinos y Mixcoac, barrios extensos que separaba un río de piedras y agua sonorosa y lodosa, café clara. Allí estaban las lavanderas, junto a los altos pinos del invernadero. Había viento siempre. Ensordecían las aguas que rebotaban en las grandes peñas. Se arremangaban la enagua las lavanderas, se les veían los muslos, y, por las mangas retorcidas, las tetas bailadoras. A ver quién veía más, quién recibía más pedradas e injurias de las mujeres campesinas. Barrios cruzados incesantemente por labriegos que eran testimonio de las batallas recién pasadas. Labriegos que vivían arriba del río, por donde hoy corre el periférico, y trabajaban en los ranchitos lecheros de portales de madera y tejas rojas. Cuando alguna vez fuimos a alguna aldea cercana, no vimos diferencia con el pueblo y el habla que aún cercaban nuestras calles de tierra suelta.

Por las mañanas pasaban los fruteros:

-Aguacati, peroni, a centavo platanó.

Había que pedir peroni o aguacati, y muy claramente platanó; si no era así el frutero no vendía.

-Deme un plátano, don Salva.

-¡Platanó!

-Deme un platanó.

-Platanó pa la criatura. Centavo.

Por las tardes pasaban los panaderos voceando el pan, los dulceros, los tamaleros. Todo se vendía y se compraba en la calle. Y los tendajones mixtos reventaban de cosas para la compra de las señoras de buena clase.

Agustín Lara me contaba que era el tiempo del Canal de Santa Anita y el Trío Garnica Ascencio estrenando las canciones que él había compuesto la noche anterior. De chalupa a chalupa se cantaban las canciones, se vendían las letras, se intercambiaban viandas y jarras de pulque. Y esto a un tiro de fusil del Zócalo, flotando en el caliente amanecer de la ciudad que sesenta años después se haría inhabitable.

Un día, uno se ponía su ropa mejor y se peinaba, y la gente grande decía:

-Vamos a México.

Ir a México era ir al centro de la ciudad, lo que hoy es el Centro Histórico. Asunto de cada seis meses. Allá se buscaban las cosas finas o de calidad, allá se arreglaban los negocios de consideración. Las calles de Madero, 16 de Septiembre, 5 de Mayo, Tacuba, esplendían. Los pelados, sin corbata ni saco, eran reconocidos a distancia. El casimir y la mezclilla diferenciaban categóricamente las clases sociales. El tren, ruidoso como toneladas de chatarra, hacía una hora o más del zócalo a la parada Miraflores. Uno regresaba con los preciosos paquetes cargados a dos brazos, y en la casa venía el hacer las cuentas, operación habitualmente interminable. En todas partes había poco dinero. México en una nuez, pulcramente provinciano.

En la calle y a la salida del templo se daba la sociedad. A veces había reunión en casa, llegaban parientes cercanos. Se compraba una botella de vino Rioja, indecente, y una jarra de cerveza. No había amistad entre los vecinos, y menos aún cercanía. Las familias se aislaban con rigor. Durante años se ignoraba el apellido de la casa frontera. Era una especie de distinción de antigua usanza, como si los señores ocultaran un pasado ilustre allá en el pueblo de origen, que nunca daba la cara. Cada quien para su santo, jamás una muestra de confianza ni un duelo compartido ni un entusiasmo estruendoso. La prudencia, el saludo en silencio, la total autonomía. Y para los niños que escapaban a la mirada del padre, eran las calles, enredijo de destinos. El hijo del sobrio empleado federal que cargaba la melancolía por el campo perdido, por los horizontes sin fin, por los caballos inolvidables, y el del verdulero, y el del plomero y del albañil y el del dueño del taller. Todos juntos en la jubilosa calle -nubes de polvo o zanjas de lodo- en una algazara de bofetadas y carreras que eran el gozo de vivir que nunca volvió a darse.

Y la brutal escuela primaria. Nada de escuela particular. En mi caso, como en el de tantos otros, no había dinero para pagar a una criada -diez pesos al mes-, y uno de los hijos debía ir a cursos vespertinos -para hijos de obreros, de placeros, de chícharos y de morrongos, de fritangueros y de coimes- y en las mañanas ayudar a la madre: tender camas, trapear, barrer, vigilar las lumbres en el brasero.

Cursos vespertinos para hombres. El habla se iba llenando de obscenidades. Los conflictos se dirimían a patadas y puñetazos. Los pocos muchachos rubios habían de pasar por cien peleas, hasta demostrar que eran tan hombres como los muchachos de piel oscura. Hidalgo, Juárez y Morelos eran semidivinos, y el maestro Villanueva nos hacía jurar que un día mataríamos a un gringo, porque el gringo era el enemigo fundamental. La primaria 22-11, tan inhóspita y sucia como un campo de concentración. La mugre y los sudores casi como en un presidio. Se estudiaba en casa, se rezaba y se vivía bajo férrea disciplina. Las hermanas nunca iban más allá del umbral del zaguán. Algunos domingos me daban cinco centavos y me prestaban el abono de mi padre, para viajar en tranvía. Yo iba -estupenda aventura biológica, diría Santiago Genovés- hasta el zócalo. Allí bajaba corriendo, compraba en los portales un calabazate, corría para tomar el mismo tranvía y regresaba al barrio, mordisqueando el dulce, suspendida el alma por el mundo recorrido.

En el año '37 entré en la secundaria. La ciudad había crecido, se había asfaltado, había aceras, y las líneas de camiones tenían rutas fijas. Los taxis costaban cincuenta centavos; a los lugares lejanos -como la Villa de Guadalupe- llegaban a cobrar un peso. La secundaria era la No. 8, dirigida por mujeres, de orden rígido, minuciosa pulcritud y extensos jardines. Un salto de la tierra al cielo. Los estudios eran fáciles; los compañeros, dignos de estima, alta clase media que dos o tres años antes no existía. Y allí estaba el mundo femenino. Qué temblor y gozo ante el mundo femenino. Qué mundo extraño, imprevisible, incomprensible. Brotaban los versos enloquecidos y oscuros. Se comenzaba a vivir la soledad. Esta fue la constante, y leer poesía y aprender a boxear. También allí, con la ciudad ensanchándose, corriendo velozmente hacia el sur y el norte y hacia oriente y occidente, perdí la fe religiosa, preparándome para lanzarme a los confines del mundo conocido.

Los confines del mundo conocido eran la Catedral, la calle del Seminario, la de Argentina y la de San Ildefonso. La escuela nacional preparatoria y su viejo universo de cantinas, billares, neverías, restoranes de chinos, amores imposibles y putas callejeras.

Y yo era un rey. Había salido para siempre de la casa paterna y había entrado en la anarquía de la Universidad, libre al fin, donde sólo te salvaba en la línea recta el amor que hubieras logrado almacenar durante tu infancia y tu adolescencia. El amor al espíritu.

El centro de la ciudad significaba entrar en contacto con el planeta todo. Las grandes ciudades de Europa estaban allí junto con las maneras de ser de todos los hombres. Los compañeros, los profesores, la estirpe que venía desde La Colonia, las aulas, la biblioteca, las tradicionales librerías. No había misterio que no se develara, no había tema que no quedara espigado hasta sus huesos. Quince horas diarias de soledad con los libros y de compañía con los amigos que formarían la élite, hacían de los días y las noches algo fugaz y profundamente placentero. La vida comenzaba a regalarse en su multiplicidad, en su imprevisibilidad. Nacía el pensamiento. ¡Y todo eso era tan diferente del orbe cerrado de la casa, el templo, el rigor en el vivir que como loza pesaba sobre el corazón! Las calles se abrían anónimas, atiborradas y abigarradas, al hambre y sed de los diez y ocho años. La violencia, que tampoco se conocía, amenazaba con triturarlo a uno a la salida de cada aula, a la vuelta de cada esquina, y se hizo familiar y hasta se vio con indiferencia. Las compañeras de estudios se volvían obsesión, el amor sembraba de desesperanzas los largos claustros de piedra. Platón sonreía compasivo desde el manual de filosofía, y en pos de las putas se iban las urgencias vírgenes y el miedo a las enfermedades. Nos juntábamos en algún salón apartado, leíamos nuestros poemas, unos a otros nos exaltábamos como seguros inmortales. La malicia se abría paso derribando obstáculos que oponía la pureza, la pureza que aún lanzaba sondas a la enorme distancia de la adolescencia recién desaparecida.

Cuando llegamos a la Facultad de Leyes y a la de Filosofía, éramos ya veteranos habitantes de calles y tugurios muy amados, tanto como no fueron después amados los tugurios y las calles donde transcurrió la primera juventud.

San Ildefonso, la Preparatoria, San Cosme, la Facultad de Filosofía y Letras. De 1942 a '48. Del centro al oriente, con el tránsito que crecía de mes en mes, con cada año mayores multitudes de estudiantes. Parecía como que la juventud se multiplicaba e imponía su ley. No existían los viejos. Nosotros ocupábamos todos los espacios. María Asúnsolo recibía encantadora en su departamento del Paseo de la Reforma. Allí los de Taller, los de Barandal, los de Letras de México y Tierra Nueva y algún desbalagado del Ateneo o de la generación siguiente. Ahí en esos años, Diego Rivera en toda su fuerza, Siqueiros y Atl y Tamayo, Guerrero Galván y los pintores que hoy son reverenciados. Allí en la Facultad, Castellanos Quinto y Antonio Caso y Xirau y García Bacca y Ramos y Leopoldo Zea. Allí nosotros, partidos y huérfanos entre la inteligencia y el amor nunca correspondido, entre los estudios y la melancolía. Se apilaban los poemas, los cuentos, las crónicas, los esbozos de novela. Aún no había nada. Cada uno navegaba con el secreto de su grandeza, que se iba haciendo manida y fatigosa.

A las nueve de la noche, en punto, salíamos de la escuela, a la calle de San Cosme poblada de luces aceitosas, de garnacherías, de cantinas cancioneras, de cines y truhanes, de hoteluchos y puestos al aire libre de pancita y mariscos. êbamos a la calle de Ramón Guzmán, y de allí, derecho al Paseo de la Reforma. Si había dinero entrábamos en el café de chinos: un vaso de café con leche y dos bisquets con frijoles, comprábamos cigarros -los cigarros no podían faltar- y emprendíamos la marcha. Si no había dinero, era caminar fumando, con el estómago vacío.

Caminar el Paseo de la Reforma. Comenzábamos a las nueve o diez, terminábamos a las cuatro o cinco de la mañana. Hablar, hablar, hablar. De la estatua de Cuauhtémoc a la fuente de Petróleos. Ida y vuelta y venga y dale otra vez. La filosofía de todos los tiempos y la literatura de todos los tiempos quedaban desmenuzadas. A veces, un solo punto de discusión nos llevaba varias noches de argumentos y gritos y odios irreconciliables. La intuición estética, de Vasconcelos, y su teoría del ritmo; Nafta y Setembrini, en La Montaña Mágica; qué es exactamente la otredad. êbamos y veníamos respirando el aire magnífico de la ciudad, que iba quedando vacía. Algunas madrugadas bajábamos a la colonia Juárez, a dejar al que por allí vivía; ni un alma en las calles arboladas, silbadoras de aires fríos; otras, si iba Luis Villoro, se rentaba un cuarto de hotel y se seguía discutiendo hasta que nos vencía la mañana. Dormíamos. Nos levantábamos para llegar a tiempo a la Facultad, a clases y a seguir con el tema que había quedado pendiente. Si iba Jorge Portilla, la noche terminaba en canciones que él cantaba con hermosísima voz. Emilio Uranga era el centro, su fina y cruel lucidez nos crucificaba noche a noche. l y Portilla daban luz a los empeños. Una madrugada nos detuvimos a contemplar un árbol, que el viento del amanecer mecía, nos echamos en el pasto y repasamos, por el árbol, los ingredientes de la obra maestra, que habíamos venido considerando.

Así llegaron las cosas hasta el año '47 o '48. Luego, unos se fueron a Europa y al regresar se perdieron; otros nos casamos y entramos con los hijos en la severidad de la vida de veras.

Ahora, si estuviéramos juntos, juntos lloraríamos la pérdida de aquellos barrios silenciosos, de los anhelos nunca cumplidos; juntos recordaríamos el Jardín Colonia donde tantas tardes, bajo la lluvia menuda, encogidos junto a la muchacha amada, por fin así, oímos en la distancia que se hacía nocturna el solitario cilindro que tocaba el vals de Los Patinadores.

Microcosmos de la construcción, evangelio en la obra negra, Los albañiles, de Vicente Leñero, es una excepcional puesta al día de la Pasión cristiana. En muchas otras novelas, crónicas, guiones de cine y obras de teatro, Leñero se ha ocupado del espacio urbano. Baste mencionar al respecto el drama La mudanza y la novela testimonio La gota de agua. Ofrecemos un trepidante recorrido de Leñero por la ciudad más poblada del mundo.

La ciudad en el centro, lleno de rostros. Morenos, amarillos, cenizos, calientes como el sol que cae al mediodía o sordamente oscuros cuando llega la noche y la ciudad entonces se puebla de presagios en esas viejas calles donde el centro de México transpira su mensaje de conciencia y misterio.

La ciudad en el centro, lleno de rostros. Morenos, amarillos, cenizos, calientes como el sol que cae al mediodía o sordamente oscuros cuando llega la noche y la ciudad entonces se puebla de presagios en esas viejas calles donde el centro de México transpira su mensaje de conciencia y misterio.

Enorme es la ciudad más henchida del mundo; a punto de estallar, sobrepoblada y terca. Se apretó de edificios que enmascararon olvidos y se fue derramando hacia los cerros como un manchón de tinta salpicado de gente, y gente, y cada vez más gente: mucha gente. A punta de tumbar lo que había y levantar en su lugar lo que se piensa nuevo, la ciudad fue alterando su semblante para fingir progreso, para inventarse a fuerza de imposturas una modernidad de pocos bajo la cual quedaban sepultados nuestros cachos de historia, nuestros hondos recuerdos: el complicado mundo de personas que gestó el mestizaje y propagó entre gritos y trabajos de parto eso que llaman los que saben la identidad de un pueblo.

La ciudad imposible. La ciudad que rechaza definirse en palabras, y cifras, y conceptos. La vieja Tenochtilan derrotada, de la que sólo quedan tepalcates bajo el lodo arqueológico del tiempo. La capital solemne de aquella Nueva España construida con piedras delirantes de un barroco increíble. La ciudad que gritó la Independencia, que se negó al imperio del sueño napoleónico, que soportó, como todas las ciudades del mundo: las revueltas, las guerras, el hambre y la dolencia de ese querer ir siendo a sacudidas la casa capital de un país rojo sangre. Hay quien recuerda inundaciones, pestes, terremotos. Hay quien se pierde o se escapa colérico de la ciudad, y vuelve. Hay quien nace, hay quien muere, hay quien grita en la gran plaza de armas denominada Zócalo su irritación, su fiebre, su protesta al Gobierno porque no le hacen caso, porque nadie administra con justicia la mentada justicia, porque ya no se puede sobrevivir a diario en esta macrourbe adolorida por el mezquino tráfico del hombre; repleta de gente y habitada de angustias, desigualdades, sueños...

Estamos justamente en el centro preciso de la ciudad, en la gran plaza de armas denominada Zócalo, herencia de una traza española que nos legó la forma de construir ciudades. A partir de este cuadro perfecto, que es corazón, tachuela, punto de arranque y centro de los centros, se cuadricula un barrio milagroso donde abreva toda la sed histórica del inmenso país. No es cosa de meterse en las entrañas de la investigación sesuda, ni recurrir al docto que ya escribió cien libros, ni apelar al análisis de lo que representa o es, en el ayer y el hoy, esta añosa ciudad. Es tiempo de mirar. Es oportunidad de oír. Es hora de echarse a caminar por las calles cansadas de tantísima vida, y asomarse a ventanas, y subir escaleras, y meterse en recintos donde el ronco edificio se convirtió en vivienda o casa comercial. Es vocación metiche encarrilada a hurgar por dondequiera -tras el portón feísimo, en ese rinconcito al doblar una esquina, por esa callejuela, en la acera de enfrente, al pie de una fachada- y dejarse admirar por la sorpresa de una mujer floreada que transita, de una gorda que ofrece a pleno día lo que tiene en su cuerpo, de un varón que soporta entre los hombros un bulto enjaretado, de una joven al fin -convencida de hermosa- que anticipa unos pechos que recuerdan las tetas imposibles del mural de Siqueiros en el recinto enorme del teatro Bellas Artes.

Vieja ciudad de rostros siempre nuevos para quien los registra ahí, en el abrir-cerrar de un parpadeo. Rostros que emiten cuerpos de ropa colorida: del rojo al amarillo; del añil a un naranja chillón o a una verde limonada, pocas veces al gris. Escaparon, parece, de otro mural, ahora del gran Diego Rivera, pintado en el mismísimo Palacio de Gobierno, al subir la escalera. Del fresco gigantesco, con todo y esa mueca de risa o de tristeza, de pesadumbre al sol, corrieron a la calle y se volvieron gente de la céntrica urbe. Es la misma mirada de esos ojos oblicuos del capítulo indígena. El mismo pelo lacio, como puntas de alambre, y el pómulo abultado. Tienen color de barro, de cazuela moldeada por las manos callosas de un dios definitivamente mexicano. Tal vez el mestizaje de siglos volvió café con leche el semblante de algunos. Otros son amarillos, castaños, casi rubios; pero en todos el negro de unos ojos hace brillar la chispa de esa pícara forma de resolver con risas o silencios, y taimada energía, un destino sellado por viejas frustraciones e injusticias.

Los de la mayoría son bajos de estatura -chaparros, les decimos- y tienen cuerpos gruesos de abultada barriga. Hay altos, desde luego, y millones de flacos, aunque el trazo común del muralista sólo propone largos y espigados, escuálidos por fuerza, a quienes representan arquetipos del hombre que padece la esclavitud, el yugo y el oprobio de la miseria.

Revienta la ciudad de gente colorida. Fiesta de luz bajo el terrible esmog que en vano intenta volver color ceniza el corazón capitalino.[...]

Los mercados más célebres del rumbo se llaman La Merced, Lagunilla, Indianilla, Tepito o yo qué sé. Y más lejos, al norte, en Guadalupe, donde se ruegan milagros a la Virgen patrona del país, abundan como culpas las tiendas de rosarios, de estampas, de Cristos y medallas para alcanzar el cielo prometido que por desgracia no existe todavía aquí debajo, en esta vida dura de vivir.

Además de la fama popular por sus mercados, en Tepito y Guerrero se cultiva como una vocación pegada al alma el oficio del box. Desde luego, no decimos boxeo, decimos box, y en Tepito ese arte de fintas y de golpes, de bendings y de rectos, de ganchos y nocauts, interpreta y descifra la lucha por la vida -metáforas aparte- que sostienen a diario los hombres de este barrio feroz. Desde niños, y a punta de trancazos, aprenden en gimnasios y en centros deportivos la esgrima de los guantes, de los brazos movidos como aspas y las piernas que bailan en la lona de un ring para buscar al otro, al enemigo, y romperle su madre, que es rompérselo todo: su entraña y su destino, su razón de existir. De ese barrio brotaron como gritos, desde el dolor, la mugre y la carencia, los campeones que han dado fama al box mexicano en todo el mundo: los ratones Macías, los púas Olivares: los ídolos que impulsan a ese joven escuálido a inscribirse en el Atlas, el húmedo gimnasio donde el profe Bolaños, tras un entrenamiento que dilata semanas y semanas, les mostrará el camino del esfuerzo para llegar algún bendito día hasta el programa de la célebre arena Coliseo, donde se salta luego, de golpe, a la fama del box: que es fama y es manera de trascender el barrio y de ganar dinero, muchísimo dinero, para volver en gloria otro bendito día a repartir esa fortuna entre los cuates que confiaron en él, y a convertir de paso a la esquiva Rosario de la vivienda cinco en la arrogante esposa de este campeón mundial.

Sueña siempre el que sueña y entre sueños se desgasta la vida como un calzón de trapo. No importa. Si no es el box será la lucha libre, y otra vuelta a soñar en la farsa espectáculo de maromas, patadas y candados, y piquetes de ojos, y llaves quebradoras increíbles que hacen tronar los huesos y escupir dizque sangre mientras ruge la gente y vuela el gladiador hasta las gradas. Se está oyendo el bramido del público bramando. Se escucha desde ahora, desde aquí: en los viejos gimnasios de Tepito y Guerrero donde se forja y sueña el aprendiz de luchador. Aquí mismo, en el ring, entre las cuerdas, los hombres del oficio responden las preguntas con miradas severas, con bigotes que callan sus secretos, con músculos inflados que revientan la ropa y hasta el cuerpo, con la luz que matiza el cabello entrecano de una larga experiencia cansada de alentar carretadas de sueños.

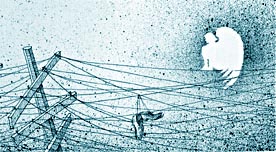

Toda es gente de rumbo. La misma que transita día tras día por la ciudad que llueve o que se limpia con el sol mañanero. La que cruza una acera o habla en una esquina por teléfono. La que abre una pausa por la tarde y se mete a beber un par de tragos y regresa enseguida a la vivienda de su viejo edificio. Cruje en cada escalón la doliente escalera. El corredor monótono se estira. Se oyen voces de niños o música o los ruidos de algún televisor. En la azotea, el patio de los pobres o los huérfanos, se entrepiernan noviazgos por las noches una vez que en la tarde, mientras el sol vacila en esconderse, revienta con ladridos de perros lejanísimos el paisaje vacío de la ciudad de siempre. En tibio claroscuro se dibujan pretiles y bardas y tinacos y antenas como patas de araña para la televisión. Brotan torres y cúpulas. Se recorta en un plano de papel cartoncillo el variado dibujo de las sombras.

Otra vez allá abajo, en un rincón de la ciudad, apoyada en un muro con los brazos cruzados, quizá en el pretil de una ventana, aparece de pronto un rostro femenino cortado con el filo de un manchón abusivo. Es una joven linda, de cabello ligeramente alborotado. Sobre su tez morena caen sus labios perfectos coloreados de un rojo artificial inevitable. Está mirando lejos, más allá de sus ojos negrísimos y húmedos, intensos sobre todo. Es eso, su mirada, la que impone preguntas y respeto al sigilo de un no sé qué profundo y melancólico disparado al recuerdo o al futuro de un destino invisible.

Cada quien es su historia. Cada quien la refleja o la esconde con los gestos y guiños de un semblante que tiene lo que todos, pero nunca es el mismo. Cada cuerpo es el cuerpo de los otros. Cada gente es un hombre o una mujer o un niño diferente. Definitivamente único, en ésta como en cualquier otra ciudad del mundo. El misterio es la vida.

El próximo domingo se decide el futuro político del DF. Ofrecemos un mapa cultural de las muchas ciudades que llamamos México. Fabio Morábito obtuvo el Premio Aguascalientes de Poesía por De lunes todo el año. Hace poco publicó su novela infantil Cuando las panteras no eran negras y Harper«s adelantó un texto de la edición en inglés de Caja de herramientas. Morábito es un explorador poético de la ciudad; su libro Lotes baldíos brinda una lección de cómo el espacio urbano puede ser entendido por sus huecos.

Nunca he visto a nadie en un penthouse, ni siquiera a una sirvienta limpiando los vidrios. Otros me han dicho lo mismo. Las señales de vida en los penthouses están reducidas al mínimo. Empezando por su ubicación elevada, que los protege de miradas indiscretas, los penthouses juegan a ser invisibles, rodeándose de frondosas plantas que los convierten en virtuales jardines aéreos y en nuestros modernos locus amoenus. No sé si se debe al carácter de los moradores de los penthouses esta tendencia a la reserva, al ocultamiento, o es algo que el propio penthouse propicia. Lo que no hay duda es que el penthouse, separado del barullo de la calle y del trajín de los pisos inferiores del edificio, se emancipa de este último y lo utiliza sólo para elevarse, como esas especies que se alojan en el cuerpo de un animal mayor únicamente para extraerle algún provecho. Y la prueba de este desprendimiento, aceptado por todos, es que en las juntas vecinales de los edificios que tienen un penthouse, los moradores del penthouse rara vez asisten, acaso una o dos veces, por cortesía y únicamente para que los conozcan, y ya no regresan, ni los inquilinos les exigen que lo hagan. Se da por hecho que el penthouse guarda una relación incidental con el inmueble, y si por casualidad llega a presentarse un problema que concierne por igual a los inquilinos y a los penthousianos (una grieta en los cimientos, una fuga de gas o de concreto), los primeros se referirán a los segundos sólo con un movimiento alusivo de la cabeza, preferentemente hacia arriba, y nunca dirán ``el señor Gómez'' o ``la familia Valverde''.

Yo no sé si los moradores de penthouse se llevan entre sí, si se saludan de un penthouse a otro, observándose con los binoculares, y si tienen sus reuniones, sus fiestas y sus orgías propias; pero sé que los penthouses forman una ciudad aparte, enigmática y brumosa, desprendida de la otra, con la cual comparten ciertos servicios e infraestructuras, pero a la que íntimamente no pertenecen. Es pues innegable el carácter oportunista de los penthouses, que aprovechan el pesado esfuerzo ascendente de la ciudad para situarse en un aire más fino y disfrutable, pero también es cierto que no es hasta que ellos aparecen en escena que la ciudad puede ufanarse del título de ciudad. Ofrecen abolengo a cambio de estructura. Con lo cual queda claro que sólo puede haber penthouses en las aglomeraciones humanas que han alcanzado un alto grado de sofisticación. En los pueblecitos rascuaches un penthouse es inconcebible. Podrá haber una que otra terraza lujosa, una pérgola o algún estrambótico jardín colgante, pero no un escueto y clásico penthouse. ste necesita, so pena de desaparecer en el giro de unas semanas, de otros penthouses. Siendo fundamentalmente un hongo, precisa para crecer, como los hongos, de una estrecha solidaridad con sus congéneres. Esta solidaridad cuaja por tanteos: al principio son simples terrazas, sencillos miradores y azoteas espaciosas que poco a poco, por contagio y emulación mutuos, desarrollan fustes y articulaciones más firmes, hasta que a través de incesantes recambios y añadidos, brota de golpe, aquí, allá y acullá, como una conspiración, la nueva colonia de penthouses. Pero para ello es imprescindible que haya cuajado entre los moradores, como resultado de la creciente complejidad del tejido urbano y del uso consolidado de las partes medias y altas de las construcciones, el sentimiento de la marea anónima que pulula abajo, que es el verdadero sostén de los penthouses y sin la cual éstos no se atreven a hacer su comparecencia. Casi podemos decir que se guían por el oído: hasta que el clamor de esa marea no ha alcanzado cierta intensidad, ellos se mantendrán en incubación y a la expectativa.

En suma, sin un rico sedimento de pisos que sólo puede proporcionar una ciudad de envergadura, los penthouses no prosperan. Uno que otro, naturalmente, equivocando el camino, aparecerá aquí y allá, pero resistirá a lo mucho un par de meses y luego caerá en desuso o en el ridículo. Porque el ridículo es el mayor enemigo de los penthouses. Su ubicación vistosa, un poco pueril, y el estar desprendidos de aquello que los sustenta, a veces enfáticamente desvinculados a través de unos saltos hacia adelante que producen un intenso sonrojo, no ayuda a su popularidad. Sobre todo en los terceros pisos, donde se asienta el grueso de las calumnias, los penthouses son muy difamados. Pero, ¿qué no se difama ahí? Nunca habría que vivir en un tercer piso. Si se aboliera esa franja, dejándola inhabitada, se corregirían muchos males de nuestras urbes.

Esta difamación es la principal responsable de que el penthouse sea el primer sacrificado en casos de emergencia. No se duda en abolir el penthouse para salvar el edificio, según la creencia de que siendo algo relativamente desvinculado del conjunto, algo inútil y postizo, su extirpación devolverá al inmueble su vigor de antaño. Cuando ocurre justamente lo opuesto. Sólo hace poco los arquitectos han descubierto la función sutilmente consolidadora y equilibradora del penthouse. Lejos de ser un mero añadido lujoso o, peor, un tumor que mina el organismo del edificio, cumple, a la manera de esas grandes membranas y placas óseas que adornaban el lomo de algunos dinosaurios, una función térmica, refrigerante, que amortigua las discordias y los fanatismos igual que las sacudidas sísmicas, y contribuye a una mayor elasticidad tanto de las estructuras como de las relaciones. Siendo el fruto de la convicción de que en ningún punto o nivel de las cosas es demasiado tarde para recomenzar todo de otro modo (porque el penthouse contradice el edificio y crea la ilusión de un nuevo comienzo), su presencia es suficiente para traer un alivio y una ligereza de ánimo a todos los pisos, aun al tercero, y contribuir así al desentumecimiento de la vida condominial, e incluso, si me apuran, a un mayor lirismo, debido esto, principalmente, a su capacidad de un comercio más intenso con las nubes y los crepúsculos.