La Jornada Semanal, 25 de abril de 1999

El único determinismo que Fernando González Gortázar acepta, para mejor enfrentarlo, es el urbano. Sus esculturas, parques, casas, propuestas de hábitat, se originan en la rendición, casi obligada, del sueño arquitectónico a los designios de las urbes, y de allí parten a la búsqueda de autonomía o, si se quiere, de sobrevivencia estética. Entiendo la dureza de la expresión ``sobrevivencia estética'', aplicada a la obra de un artista, y urbanista, y arquitecto de la calidad de González Gortázar, pero en la realidad urbana de hoy, en el aplastamiento continuo de las propuestas de originalidad y creatividad, la sobrevivencia estética es un diseño utópico. ¿Cómo filtrar la belleza en el horizonte sojuzgado por la rentabilidad? ¿Cómo señalar la ambición de forma en un paisaje donde la uniformidad y los contrastes se dedican precisamente a la abolición del estilo? Y mis dudas y afirmaciones, válidas sin duda para la Ciudad de México, ese desastre continuo que deposita en la nostalgia el culto a las formas estéticas, se aplica también en diferente medida a Guadalajara, Tlaquepaque, Chapala (mártir del colorido), Puebla, Monterrey (donde, debo decirlo, la sobrevivencia estética es apenas una intuición), Villahermosa, Aguascalientes y Tepatitlán. El Escorial es una excepción, tal vez por las disposiciones testamentarias de Felipe II.

González Gortázar

cree, sucesiva y simultáneamente, en la naturaleza como ordenadora de

la arquitectura, en la escultura del agua (como José Gorostiza,

González Gortázar podría decir: ``Agua, no huyas de la sed,

detente''), en los laberintos cuyo vano y feliz propósito es extraviar

a la luz, en la combinación de edificio y emocionalidad humana, en la

costumbre de verlo todo con ojos desacostumbrados a la repetición. Y

como señala Manuel Larrosa, González Gortázar cree también en un

concepto ya casi extraño: la felicidad de los moradores y los

espectadores, la comodidad que emerge del placer visual, el goce de

saber que la naturaleza es indomeñable (no obstante las conspiraciones

del cemento), el placer de utilizar una atmósfera presidida por el

designio artístico para vivir dentro y no fuera de los estímulos

visuales.

González Gortázar

cree, sucesiva y simultáneamente, en la naturaleza como ordenadora de

la arquitectura, en la escultura del agua (como José Gorostiza,

González Gortázar podría decir: ``Agua, no huyas de la sed,

detente''), en los laberintos cuyo vano y feliz propósito es extraviar

a la luz, en la combinación de edificio y emocionalidad humana, en la

costumbre de verlo todo con ojos desacostumbrados a la repetición. Y

como señala Manuel Larrosa, González Gortázar cree también en un

concepto ya casi extraño: la felicidad de los moradores y los

espectadores, la comodidad que emerge del placer visual, el goce de

saber que la naturaleza es indomeñable (no obstante las conspiraciones

del cemento), el placer de utilizar una atmósfera presidida por el

designio artístico para vivir dentro y no fuera de los estímulos

visuales.

Sabía desde hace muchos años del trabajo de González Gortázar, y había revisado con gran interés Fernando González Gortázar: arte, espacio, urbe, comunidad (1977) de la infatigable Raquel Tibol. También he compartido su defensa de la ecología y su preocupación por los animales en los zoológicos, su batalla por proteger lo que aún permanece de belleza en las ciudades del embate de los especuladores. Y me entusiasmaban y entusiasman sus creaciones geométricas, su ``humanización de las abstracciones'' en un sentido muy similar al de Vicente Rojo. Pero el libro de Raquel Tibol es de hace 22 años, y en ese lapso González Gortázar ha trabajado sin cesar, ha desarrollado obsesiones (lo contrario de la burocratización del espíritu), y ha escrito y publicado textos sobre arquitectura, sobre sus maestros en el cabal sentido del término, sobre esa apuesta -que hoy parece tan frágil- de vivir como si la belleza existiera y fuese necesaria.

En el camino de sus reflexiones (y González Gortázar es un teórico incesante, una propuesta continua de reordenamiento urbano), lo inevitable es enfrentarse con la tradición, la tradición en la que creció (la idea de una ciudad señorial donde las residencias establecían una jerarquía de valores fundada en el orden) y la tradición que eligió: Luis Barragán, Mathias Goeritz, Ignacio Díaz Morales, Olivier Seguin, Víctor Arauz, Vicente Rojo. Sin la lucha desde, contra, hacia la tradición no se entiende la obra de González Gortázar, ciertamente un ortodoxo y un heterodoxo, un heredero y un disidente. El así lo afirma en una nota sobre Barragán, escrita mucho antes de que éste, sin quererlo, se convirtiera en el canon a partir del cual se dictamina sobre el asombro del huésped de los grandes hoteles:

Cito en extenso a González Gortázar porque, al hablar del gran creador que fue Barragán, está describiendo su programa. En más de un sentido, la arquitectura de Barragán fue utópica, es decir, creyó posible la resistencia a la uniformidad, y el desarrollo de formas que al singularizarse fomentasen el gozo comunitario. En más de un sentido también, González Gortázar ha trazado las líneas de una obra reacia a los compromisos que convierten una tarea urbana en una chamba. Algo tiene de heroico o, si no queremos acudir a un término tan comprometedor, algo tiene de amor por la causa perdida de la ciudad vivible la obra de González Gortázar. Sus proyectos no realizados son una porción significativa, y detrás de cada proyecto incumplido (en otro tiempo, su autor los llamó ``fracasos monumentales'') hay una batalla a favor de las convicciones, una certidumbre de la razón urbana que no se hace con prisas sino con visión de integración y hermosa utilidad.

La geometría actúa a favor de todas las realidades emocionales que el afán especulativo enmascara o disuelve. Una charamusca -forma presente en el repertorio de González Gortázar- es lo que el espectador decide, y lo que el inconsciente dicta, o enmienda, y lo que se extrae de las memorias de la infancia, y la prueba de la ubicuidad de la tradición. De nuevo la palabra, y todos sus ecos impositivos o enriquecedores. González Gortázar inventa la tradición (sólo así concibe su obra), acata la tradición (sólo así consigue el arraigo suficiente para defender el gran patrimonio), revisa y enmienda la tradición (sólo así la asimila). Larrosa ve esto con lucidez:

Está en lo cierto Larrosa, pero no emocionó un resorte que se dispara cada vez más: la indiferencia. El arte público, de manera creciente, se encuentra con personas que renuncian a su ciudadanía (a su impulso de reacciones de aprobación o desaprobación de lo que sucede en la urbe), con tal de no moverse del territorio de la desinformación. El ``No sé, ni me interesa'' es el sino de grandes sectores citadinos que elevan su falta de sensibilidad al rango de protección de lo íntimo. La tradición perturbadora que le importa a González Gortázar dispone hoy de un nuevo enemigo: la sensación de que tradiciones y cambios se acomodan ahora fuera de la realidad totalizadora: la del mercado. Gran parte de la arquitectura llamada ``posmoderna'', por ejemplo, no es sino la ocupación de espacio a nombre de la clonación de una forma que, desde el primer momento, nació repetitiva.

A todo esto se opone la obra múltiple de González Gortázar. Y sus logros son extraordinarios porque, para volver a mi punto de partida, ha consolidado su sobrevivencia estética contra toda predicción razonable. Es un utopista, en el mejor sentido del término; es un artista público y es un creador responsable. Y todos nosotros compartimos sus ``fracasos monumentales'' (nótense las comillas).

En 1970, a sus veintiocho años de edad, Fernando González Gortázar realizó en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México una exposición que llamó Fracasos monumentales. La muestra que recién se inauguró en el Museo Tamayo lleva por título Años de sueños. La clave de los nombres de las dos exposiciones y el trayecto recorrido entre ellas se encuentra en la edición del mismo nombre, a la que puede verse como tres libros.

El primero contiene las creaciones de Fernando González Gortázar acuciosamente analizadas en un inteligente ensayo introductorio de Manuel Larrosa, quien además comenta una a una las noventa obras y proyectos mostrados en el libro.

Desde su juventud y a lo largo de toda su carrera de arquitecto y escultor, Fernando González Gortázar ha puesto a viajar ideas, planes y planos, con la intención de hacernos llegar al país de las maravillas. Pero muchas de esas propuestas no tuvieron destino. Se impone preguntar: ¿fracasos monumentales? Quizá, pero no de González Gortázar sino de quienes no supieron entender la calidad de los proyectos, que hubieran terminado en obras tan ricas y sugerentes como la Fuente de la Hermana Agua y otras fuentes (el agua es una presencia constante en la obra de González Gortázar), los parques González Gallo y el de la Cristianía, el Bosque de los Colomos, las puertas y plazas públicas monumentales, sus torres con cubos o en forma de espiga, los palomares, miradores y laberintos, sus columnas que también son árboles: ciprés y palmera, y sus obras más recientes: la estación Juárez 2 del tren ligero en Guadalajara (donde puso palmeras reales a quince metros de profundidad), y tres construcciones en las que da un nuevo sentido a su trabajo, donde las líneas curvas parecen girar como nubes movidas por el viento: el Paseo de los Duendes en Monterrey, el Museo del Pueblo Maya en Yucatán, el Centro de Seguridad Pública y el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, ambos en esa ciudad.

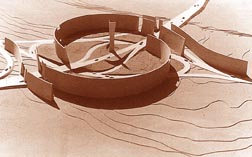

Así, vemos con

pesar que no llegaron a puerto obras mayores como el Monumento

Hidroeléctrica Malpaso, el utópico Centro Cultural de

Cuautitlán-Izcalli, el Espejo del Sol, los monumentos al 2 de Octubre

y a la Amistad Internacional, sus fuentes llamadas de los presagios y

los murmullos, sus proyectos del zoobotánico de Villahermosa y el

Conjunto el Arrocito en Huatulco, cuyos planos y alzados reproducidos

en el libro dan idea de la capacidad de invención de Fernando González

Gortázar. Como también la dan los numerosos elementos lúdicos, a veces

íntimos, que enriquecen su obra: se llaman maromas, remolinos,

torbellinos o rehiletes, y están formados por cubos variables y

canicas (algunas gigantes), por ciudades cerradas, ciudades dormidas y

despiertas, todo ello creado como un homenaje a los múltiples y ricos

elementos naturales: la piedra volcánica y el mármol, el hierro y el

bronce, el barro, el cristal de plomo y la obsidiana, el coral blanco

o las semillas de colorín y, sobre papel, los delicados dibujos de los

Fuegos de San Telmo o La cruz en recuerdo de Luis Barragán. Todo ello

conforma una obra que, según precisa Manuel Larrosa, ``es un extenso

poema esculpido, dibujado, escrito, dicho en voz alta y vuelto un

lugar habitable''.

Así, vemos con

pesar que no llegaron a puerto obras mayores como el Monumento

Hidroeléctrica Malpaso, el utópico Centro Cultural de

Cuautitlán-Izcalli, el Espejo del Sol, los monumentos al 2 de Octubre

y a la Amistad Internacional, sus fuentes llamadas de los presagios y

los murmullos, sus proyectos del zoobotánico de Villahermosa y el

Conjunto el Arrocito en Huatulco, cuyos planos y alzados reproducidos

en el libro dan idea de la capacidad de invención de Fernando González

Gortázar. Como también la dan los numerosos elementos lúdicos, a veces

íntimos, que enriquecen su obra: se llaman maromas, remolinos,

torbellinos o rehiletes, y están formados por cubos variables y

canicas (algunas gigantes), por ciudades cerradas, ciudades dormidas y

despiertas, todo ello creado como un homenaje a los múltiples y ricos

elementos naturales: la piedra volcánica y el mármol, el hierro y el

bronce, el barro, el cristal de plomo y la obsidiana, el coral blanco

o las semillas de colorín y, sobre papel, los delicados dibujos de los

Fuegos de San Telmo o La cruz en recuerdo de Luis Barragán. Todo ello

conforma una obra que, según precisa Manuel Larrosa, ``es un extenso

poema esculpido, dibujado, escrito, dicho en voz alta y vuelto un

lugar habitable''.

El segundo libro puede verse como la autobiografía de González Gortázar, o como su autorretrato. En él aparece orgulloso de sus orígenes jaliscienses, pero también ciudadano del mundo: así lo vemos, con el paso de los años, no sólo estudiando en París y trabajando en Madrid, sino viajando de Machu-Picchu a los rápidos del río Zambeze (donde quiera que eso se halle), de Egipto a la India y a Moscú y de Ruanda a Japón, siempre en busca de ciudades, de monumentos antiguos o modernos y de un mayor conocimiento de uno de sus intereses, presente en todo su trabajo: el entorno natural. Pero también recorre México y, por ejemplo, en una fotografía está en San Luis Potosí trasplantando una amenazada población de cactus de nombre impronunciable.

Y aparece, por

supuesto, rodeado de otra de sus obvias pasiones: los animales. Por

ejemplo, los inaccesibles gorilas africanos, los caballos con los que

en épocas lejanas participó en jaripeos, o los tigrillos que sostiene

tiernamente en su manos. En uno de sus sugestivos textos, Hugo Hiriart

se asombraba de que Fernando González Gortázar tuviera en su casa

cuarenta y dos monos y creyó que eso era lo que calificó como ``una

verdadera empresa zoológica digna de un personaje del renacimiento

italiano''. Hiriart no lo cita, pero la empresa se completaba, además,

con más de mil especies de plantas del desierto, debidamente

clasificadas, y con una enorme variedad de pájaros multicolores.

Y aparece, por

supuesto, rodeado de otra de sus obvias pasiones: los animales. Por

ejemplo, los inaccesibles gorilas africanos, los caballos con los que

en épocas lejanas participó en jaripeos, o los tigrillos que sostiene

tiernamente en su manos. En uno de sus sugestivos textos, Hugo Hiriart

se asombraba de que Fernando González Gortázar tuviera en su casa

cuarenta y dos monos y creyó que eso era lo que calificó como ``una

verdadera empresa zoológica digna de un personaje del renacimiento

italiano''. Hiriart no lo cita, pero la empresa se completaba, además,

con más de mil especies de plantas del desierto, debidamente

clasificadas, y con una enorme variedad de pájaros multicolores.

En esa casa que él construyó para vivir con su familia, mi esposa Alba y yo pasamos algunos días. Así que por las noches nos dormíamos en Guadalajara y, gracias a los gritos y las pláticas de los changos y a los cantos y trinos de las aves, amanecíamos en las selvas de Borneo o Sumatra.

La cronología, bibliografía y hemerografía incluidas en el libro nos dan cuenta de sus estudios, de sus primeras apariciones públicas, ya sea en forma de conferenciante o como autor de libros y textos periodísticos, tareas que ha desarrollado a lo largo de toda su vida y en las que muestra su carácter independiente, pues no en vano cuando obtiene su título de arquitecto, lo hace con un proyecto para un Monumento a la Independencia.

Otra de las constantes de su trabajo es la polémica. Sus originales construcciones no fueron siempre aceptadas y, desde que la Fuente de la Hermana Agua se convirtió en la fuente de la Hermana Drácula, las críticas adversas se han sucedido, pero sus obras han logrado resplandecer aun en las sombras de la incomprensión. González Gortázar siempre ha sabido defenderse muy bien, como lo muestra en la sección titulada ``Voz (y voto)'', que es una síntesis de sus textos en torno a los problemas que le son importantes: la relación del hombre con la naturaleza y el consiguiente respeto a los derechos de vegetales y animales, el cuidado de la herencia del pasado como lección para el futuro, la defensa de nuestro patrimonio cultural con frecuencia en peligro, la esperanza y desesperanza de vivir en su amada Guadalajara, los problemas del asfixiante centralismo que México sufre, y también sus lecturas: así nos recuerda lo que escribió Juan Rulfo en Pedro Páramo: ``Haz por pensar en cosas agradables porque vamos a estar mucho tiempo enterrados'', lo que es todo un programa para quien, como González Gortázar, acaba de decir a Angélica Abelleyra: ``Sólo aquello que propicie la felicidad es moralmente válido.''

Y para cerrar

esta especie de diario público se define con contundencia: ``Los

verdaderos artistas no tienen opción: lo único que pueden hacer a lo

largo de su vida son autorretratos. Todo lo que no es autorretrato es

plagio.''

Y para cerrar

esta especie de diario público se define con contundencia: ``Los

verdaderos artistas no tienen opción: lo único que pueden hacer a lo

largo de su vida son autorretratos. Todo lo que no es autorretrato es

plagio.''

El tercer libro se puede ver ni más ni menos que como un milagro, pues no es frecuente en nuestro medio ver que aparezcan libros de o sobre arquitectura (o sobre arte) del nivel de Años de sueños. Por ello creo que debe felicitarse a quienes lo han hecho posible: a su autor, Manuel Larrosa, y a quienes lo publicaron: conaculta, inba, fonca y Américo Arte/Landucci Editores.

No sé cuántos años hace que conozco a Fernando. Seguramente sería fácil averiguarlo, pero prefiero hacerme la ilusión de que, en el país de la infancia, fuimos juntos a la escuela y que, como compañeros de banca, yo hubiera podido aprender con él a montar a caballo y a participar en algún jaripeo, aprender a cantar corridos y boleros (sobre todo boleros) y saber diferenciar un roble de un liquidámbar o un ruiseñor de un gorrión, y quizá hubiera podido consolarlo de la muerte de su padre.

Pero si eso no pudo ser, pues a los niños los separaba una distancia de varios miles de kilómetros y algunos años, hoy, aunque sigo sin saber montar a caballo ni distinguir plantas o aves ni sé cantar, el tiempo me ha dado la fortuna de poder compartir con Fernando la fidelidad a sus ideas -lo que siempre le ha permitido ser él mismo sin jamás repetirse-, sus frecuentes desalientos vencidos por un rigor sin concesiones, y sus prodigios y murmullos que, como incesantes fuentes, alimentan sus (y nuestros) años de sueños.