La Jornada Semanal, 20 de junio de 1999

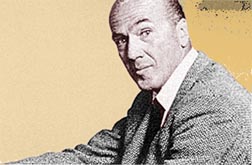

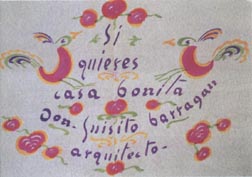

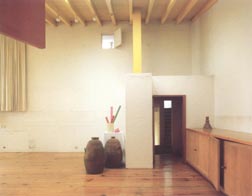

Cuando algunos de los más brillantes arquitectos del mundo actual visitan la residencia de Luis Barragán en Tacubaya, suelen resaltar su carácter definitivamente contemporáneo. Casi nada hay en ella -a excepción de las chapas de algunas puertas y, por supuesto, los televisores y los tocadiscos- que evoque un periodo ya superado con esa marca de obsolescencia que los franceses llaman daté.

La obra ha adquirido su carácter intemporal gracias a la excepcional originalidad de su propuesta estética y a la calidad, igualmente insuperable, de sus soluciones formales. No obstante, el contexto en el que fue creada hace cincuenta años resulta ya lejano del mundo en que ahora vivimos.

Los años cuarenta fueron sumamente fecundos para el artista: al tiempo que emprendía la urbanización del Pedregal, decidió construir en una parcela de un espléndido jardín que él había realizado para sí mismo en el antiguo pueblo de Tacubaya, ya integrado a la Ciudad de México, una finca para su residencia personal en la que habría de vivir el resto de su vida.

Su experimento en el Pedregal permitió al urbanismo, la arquitectura y la ecología del siglo XX mirar de otra manera ese paisaje crudo e inhóspito, y puso al alcance del arte occidental lo que los japoneses siempre han sabido: las extraordinarias cualidades plásticas de la roca volcánica.

Al mismo tiempo,

Luis Barragán emprendía la construcción de su residencia en un barrio

de Tacubaya. Más aún, esa finca, al igual que la construcción anterior

que le sirve de esbozo, se encuentra alineada con las demás viviendas

al ras de la acera, a pesar de disponer de un terreno que le hubiera

permitido aislarla totalmente de la ciudad rodeándola por completo de

jardines.

Al mismo tiempo,

Luis Barragán emprendía la construcción de su residencia en un barrio

de Tacubaya. Más aún, esa finca, al igual que la construcción anterior

que le sirve de esbozo, se encuentra alineada con las demás viviendas

al ras de la acera, a pesar de disponer de un terreno que le hubiera

permitido aislarla totalmente de la ciudad rodeándola por completo de

jardines.

Tacubaya fue un pueblo que vivió sus horas de gloria a partir de la conversión del castillo de Chapultepec en la residencia imperial de Maximiliano. Ahí están el palacete del hijo de Porfirio Díaz (que alberga ahora a la delegación Miguel Hidalgo), la Casa de la Bola, una de las mansiones más opulentas del país, restaurada y amueblada -al tiempo que Luis Barragán construía su casa-, por don Antonio Hagenberck; un antiguo edificio del Arzobispado de México, ahora convertido en archivo, y la residencia presidencial de Los Pinos.

En torno a la morada de Luis Barragán se encuentran actualmente los herederos de los propietarios de su primera casa, el despacho del arquitecto Diego Villaseñor pero, sobre todo y mayoritariamente, viviendas pequeñas, numerosas vecindades, talleres... En las calles del barrio hay cenadurías y misceláneas, y por la esquina puede verse pasar al comprador de colchones viejos en una carreta tirada por un burro. ¿Por qué razón, si Barragán podía disponer del Pedregal entero para escoger el terreno más privilegiado, con la mejor orientación, el más protegido, el que tuviera la mejor vista, decidió edificar su residencia en una callejuela de barrio?

Luis Barragán, que tantas lecciones de arquitectura legó a la posteridad en el manejo de la luz, en el uso del color, en la manera de concebir los volúmenes, nos dejó aquí, al elegir un entorno para su residencia personal y al construir el muro discreto y apagado de su fachada, lo que es quizá su más grande lección de urbanismo, una lección de la cual nuestras ciudades se encuentran, en los tiempos que corren, sumamente necesitadas.

Las ciudades

mexicanas han reflejado siempre, en mayor o menor medida según su

ubicación y su historia, la complejidad étnica y social de este

país. La organización del espacio urbano durante la época colonial

dependía de fuerzas contradictorias que se neutralizaban: la

abundancia y magnitud de los conventos contribuían a subrayar el

carácter discontinuo y heteróclito del suelo. Por una parte se tendía

a segregar, aunque en la práctica sin demasiado rigor, las calles de

españoles de los barrios de indios, pero, por otra, existían numerosos

espacios de interacción entre los diferentes grupos étnicos y

sociales: el convento mismo, la calle (los vecinos eran prácticamente

todos transeúntes, puesto que había muy pocos vehículos), la plaza, la

iglesia, el paseo, la procesión.

Las ciudades

mexicanas han reflejado siempre, en mayor o menor medida según su

ubicación y su historia, la complejidad étnica y social de este

país. La organización del espacio urbano durante la época colonial

dependía de fuerzas contradictorias que se neutralizaban: la

abundancia y magnitud de los conventos contribuían a subrayar el

carácter discontinuo y heteróclito del suelo. Por una parte se tendía

a segregar, aunque en la práctica sin demasiado rigor, las calles de

españoles de los barrios de indios, pero, por otra, existían numerosos

espacios de interacción entre los diferentes grupos étnicos y

sociales: el convento mismo, la calle (los vecinos eran prácticamente

todos transeúntes, puesto que había muy pocos vehículos), la plaza, la

iglesia, el paseo, la procesión.

En el siglo XIX desaparecieron las barreras legales que sustentaban la segregación del espacio habitado y la Reforma destruyó los conventos. El hábitat urbano perdió en teoría sus discontinuidades de índole jurídica y surgieron nuevos mecanismos de cohesión que reemplazaban paulatinamente a los antiguos (la recién conquistada nacionalidad común, las fiestas cívicas...), pero que fueron también incapaces de atenuar las divergencias entre las poblaciones de un país tan débilmente integrado y dieron origen a la explosión de 1910.

En el siglo XX, durante las décadas de auge de los regímenes revolucionarios, las clases medias acomodadas que obtuvieron el bienestar y el confort del ascenso social decidieron adoptar, para fabricar su nueva identidad, uno de los mecanismos más utilizados con los mismos fines en los Estados Unidos: la residencia moderna, edificada en un fraccionamiento cuya homogeneidad social fuera precisamente expresión y garantía del nuevo estatus recién alcanzado o en vías de adquisición: una versión mexicana de ese modelo cultural que en los Estados Unidos se llama suburbanite.

Ese proceso, comprensible dada la fascinación que ejerce la cultura de las clases medias de los Estados Unidos en esas nuevas élites mexicanas, encontró en nuestro país dos circunstancias que lo amplificaron hasta permitirle alcanzar dimensiones devastadoras. La primera fue la inconsistencia de las políticas públicas respecto del crecimiento de las ciudades. Al lado de loables esfuerzos de saneamiento y mejoría de la calidad de vida urbana y otros de carácter populista o clientelar, una de las principales directrices que parecen haber alentado el urbanismo por aquellos años es que lo que era bueno para la inversión especulativa debería ser bueno para la ciudad: la infraestructura y los servicios deberían acompañar ese movimiento, juzgado ``natural''.

A esto habría que

añadir otro rasgo cultural muy característico de esa época: la

multiplicación exponencial del uso del automóvil. El vehículo privado

se convirtió en el otro principio que regía el urbanismo mexicano. Las

ciudades mexicanas, tan diferentes de las estadunidenses, debieron

adaptarse a él.

A esto habría que

añadir otro rasgo cultural muy característico de esa época: la

multiplicación exponencial del uso del automóvil. El vehículo privado

se convirtió en el otro principio que regía el urbanismo mexicano. Las

ciudades mexicanas, tan diferentes de las estadunidenses, debieron

adaptarse a él.

Los países europeos tuvieron siempre políticas de expansión económica y de desarrollo social más complejas y, en el terreno de los flujos urbanos, nunca dejaron de alentar el crecimiento, la modernización y la mejoría de la calidad del transporte público, en lo cual invirtieron una cantidad importante de recursos pero, ante todo, de energía e imaginación, a pesar de la seducción universal ejercida en aquellos años por la cultura del automóvil.

Las ciudades mexicanas, más emparentadas con ellas por la edad, la configuración y la importancia del patrimonio arquitectónico, decidieron adoptar, por el contrario, el modelo urbano de los Estados Unidos: la búsqueda de la uniformidad social en las zonas residenciales y la apuesta prioritaria por el vehículo particular.

Así se produjeron algunas características del hábitat urbano de nuestro país: fuga perpetua de las colonias acomodadas hacia periferias más y más distantes, lo cual provoca una decrepitud cada vez mayor del corazón de las ciudades y, por lo tanto, de su rostro y de sus principios de identidad; destrucción, que en algunos casos parecería concienzuda, de la riqueza monumental y de la memoria histórica.

En algunos casos, este fenómeno aceleró la divergencia entre las poblaciones y se hizo crecientemente visible la yuxtaposición de dos ciudades cada vez más mal comunicadas entre sí (en el caso de Guadalajara, el este y el oeste) y de dos tipos de citadinos: los habitantes de los fraccionamientos ``a la americana'', que recibían una proporción importante de la inversión en infraestructura, y los de los barrios y las nuevas implantaciones insuficientemente urbanizadas, usuarios del transporte público, que seguían a un paso mucho más lento los procesos de modernización. (En la Ciudad de México, una amplia clase media, favorecida por el transporte subvencionado, se interpone entre ambas.)

En los Estados Unidos, casi toda la población urbana es automovilista; en Europa, es posible que la gran mayoría posea un automóvil, pero esa misma gran mayoría se desplaza habitualmente en metro o en autobús. En ciudades como Guadalajara, más todavía que en la Ciudad de México, los automovilistas y los usuarios del transporte público son dos especies urbanas totalmente diferentes.

Los automovilistas,

los habitantes de las colonias residenciales, pagaron muy caros sus

privilegios: les fueron paulatinamente retirados algunos de los

mayores beneficios del habitante de las ciudades: los goces de la

sociabilidad propiamente urbana y los placeres de la deambulación y el

callejeo, que ciertos mexicanos no suelen ahora practicar sino en el

extranjero; pero lo más grave es que se fueron constriñendo a vivir en

espacios cada vez más aislados, más escondidos y más resguardados, en

ciudades que se volvían cada vez más inseguras.

Los automovilistas,

los habitantes de las colonias residenciales, pagaron muy caros sus

privilegios: les fueron paulatinamente retirados algunos de los

mayores beneficios del habitante de las ciudades: los goces de la

sociabilidad propiamente urbana y los placeres de la deambulación y el

callejeo, que ciertos mexicanos no suelen ahora practicar sino en el

extranjero; pero lo más grave es que se fueron constriñendo a vivir en

espacios cada vez más aislados, más escondidos y más resguardados, en

ciudades que se volvían cada vez más inseguras.

En esta tendencia no fueron pocas las instituciones de educación superior, comenzando por la misma UNAM, que tuvieron una responsabilidad activa al acompañar, con entusiasmo acrítico, a las clases medias acomodadas en su éxodo hacia las periferias.

El Pedregal fue originalmente la búsqueda innovadora de un artista que intentaba explorar las posibilidades arquitectónicas de la jardinería y del paisaje. Lo que ese fraccionamiento llegó a ser en el urbanismo mexicano, en las fantasías citadinas y en la historia cultural de México es algo que escapa finalmente a las intenciones y a la responsabilidad de Luis Barragán. Cuando él lo construyó, el pulso de la Ciudad de México latía aún al ritmo del centro, que todavía no era llamado ``histórico'', calificativo que suele designar a aquellos organismos sociales que se aproximan a la rigidez cadavérica.

En la época en que Luis Barragán proyectaba el Pedregal, su mejor destino hubiera sido convertirse en algo semejante a Tlalpan, Coyoacán o San çngel: un conjunto autónomo aunque orgánicamente integrado a la ciudad; sin embargo, la planeación de su uso del suelo, el carácter socialmente uniforme de sus habitantes y su traza, que obliga a una dependencia exclusiva del automóvil, lo transformaron pronto en el suburbio estadunidense que los capitalinos anhelaban y que sería coherente con la pauta de expansión urbana que prevaleció por aquellos años.

El problema de

nuestras ciudades no es que hayan surgido fraccionamientos como el

Pedregal, sino la seducción que ejercieron sobre las clases medias y

las nuevas élites mexicanas; es decir, el hecho de que se hayan

convertido en la fórmula que regía de manera predominante y casi

exclusiva sobre la cultura del urbanismo residencial en nuestro

país. El modelo alternativo, el de las ciudades europeas, el del

hábitat mixto, integrado, respetuoso del patrimonio arquitectónico: el

modelo del centro, de Tlalpan, de Coyoacán, de San Angel y, por

supuesto, de Tacubaya, no ha sido capaz de equilibrarlo. El caso de

Guadalajara, pensando en los ejemplos de San Pedro y Zapopan (o del

centro, San Francisco, Santa Mónica o el Santuario), parece todavía

más grave.

El problema de

nuestras ciudades no es que hayan surgido fraccionamientos como el

Pedregal, sino la seducción que ejercieron sobre las clases medias y

las nuevas élites mexicanas; es decir, el hecho de que se hayan

convertido en la fórmula que regía de manera predominante y casi

exclusiva sobre la cultura del urbanismo residencial en nuestro

país. El modelo alternativo, el de las ciudades europeas, el del

hábitat mixto, integrado, respetuoso del patrimonio arquitectónico: el

modelo del centro, de Tlalpan, de Coyoacán, de San Angel y, por

supuesto, de Tacubaya, no ha sido capaz de equilibrarlo. El caso de

Guadalajara, pensando en los ejemplos de San Pedro y Zapopan (o del

centro, San Francisco, Santa Mónica o el Santuario), parece todavía

más grave.

A ciertas ciudades mexicanas les sucedió lo que a algunas mujeres que despiertan una mañana y se dan cuenta de que fueron hermosas. Nunca lo habían sabido mientras lo eran y así pasaron el tiempo entre maquillajes y cirugías hasta que un día, al contemplar un retrato ya ajado, se dan cuenta de todo lo que perdieron por no haber sabido que lo tenían.

La inseguridad en el gusto y la fragilidad de la memoria histórica suelen ser elementos característicos de las clases emergentes. Las élites mexicanas de este siglo, con su vertiginosa movilidad ascendente y descendente (acelerada en la última década) no tuvieron tiempo para saber qué les gustaba.

Por eso Barragán

resulta tan excéntrico en este país, y algunas de sus decisiones (como

su fachada, como la elección de su hábitat urbano) son tan

incomprensibles para muchos de sus compatriotas.

Por eso Barragán

resulta tan excéntrico en este país, y algunas de sus decisiones (como

su fachada, como la elección de su hábitat urbano) son tan

incomprensibles para muchos de sus compatriotas.

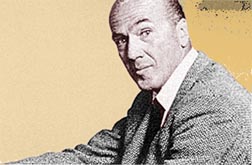

Luis Barragán era en todo un perfecto tapatío, salvo quizá en una cosa: su cosmopolitismo, que le permitía estar seguro. Seguro de que el cielo que se disfruta desde un patio o desde una azotea construida ex profeso es en arquitectura un valor supremo; seguro de que lo que es hermoso en Mazamitla puede muy bien traducirse al lenguaje plástico del siglo XX y proponerse a los espíritus más exquisitos de Italia o Japón; seguro de la belleza de los muebles de rancho; seguro en sus atrevidos experimentos con la luz y el color. l tenía la certeza de que residir en una calle pueblerina de un verdadero barrio, cerca de las tortillerías y de los talleres mecánicos, no era desdoro ninguno para un dandy que ganaba campeonatos de salto en el Hípico Francés.

Barragán nos dio pues el veneno y su antídoto: el urbanismo a la moda estadunidense y el hábitat mediterráneo; los circuitos del Pedregal y la sobria dignidad de su mansión, perfectamente integrada a una callejuela con vecindades.

Tacubaya ha sufrido, quizá más que otros antiguos pueblos ahora capitalinos, de la adaptación de la ciudad al automóvil. Sus barrios han sido destripados por el Periférico, las vías rápidas y los pasos a desnivel. La modernización no ha logrado acabar, a pesar de todo, con algunos reductos ejemplares de una armonía y una coexistencia que en otros rumbos de la ciudad y en ciudades como Guadalajara parecen casi impensables.

En la casa de Luis

Barragán en Tacubaya convergen algunos valores del urbanismo

tradicional mexicano y los principios del hábitat citadino del

Mediterráneo, tan caro a sus ojos. La discreción de las fachadas que

intentan destacar lo menos posible para subordinarse a la armonía de

la calle, los espacios privados verdaderamente íntimos, abiertos hacia

el cielo, capaces de equilibrar la densa interacción de la vida

cotidiana, la proximidad de la residencia a los centros de la vida

política, social y cultural... Todos estos elementos alcanzan su

plenitud gracias a una de sus más originales propuestas urbanísticas:

la posibilidad de compartir los intereses de la vida municipal con

vecinos de diferentes clases sociales.

En la casa de Luis

Barragán en Tacubaya convergen algunos valores del urbanismo

tradicional mexicano y los principios del hábitat citadino del

Mediterráneo, tan caro a sus ojos. La discreción de las fachadas que

intentan destacar lo menos posible para subordinarse a la armonía de

la calle, los espacios privados verdaderamente íntimos, abiertos hacia

el cielo, capaces de equilibrar la densa interacción de la vida

cotidiana, la proximidad de la residencia a los centros de la vida

política, social y cultural... Todos estos elementos alcanzan su

plenitud gracias a una de sus más originales propuestas urbanísticas:

la posibilidad de compartir los intereses de la vida municipal con

vecinos de diferentes clases sociales.

Esos principios, aplicados como elementos de un programa coherente de planeación urbana, suelen estimular el florecimiento de una calidad de vida, una integración social, una conservación del patrimonio y una seguridad pública que nuestras ciudades comienzan a olvidar y que sus habitantes suponen, cada vez con más fundamento, imposibles de alcanzar en los moldes actuales.

Cuando Luis Barragán construyó el Pedregal y su casa de Tacubaya, era muy poco más lo que podía hacer un creador que no quisiera ponerse al servicio del arte del Estado o al de un intelectual católico. En la cultura política que prevaleció tras los ``arreglos'' de 1929 que dieron fin a la guerra cristera, no existían más que dos territorios: el ámbito oficial y el privado; el espacio propiamente público era apenas una tenue hoja de papel entre ambos (el desempeño de Efraín González Luna o el de Ignacio Díaz Morales a este respecto son las excepciones).

Luis Barragán produjo el mejor arte posible que un creador independiente podía realizar en el México del crecimiento y del partido hegemónico, del auge de las clases medias y de la ausencia de un espacio público, en el México de las ilusiones de modernidad... y pudo lograrlo porque navegó con frecuencia a contracorriente. El entorno que ahora enfrentamos es otro.

El destino de las

ciudades comienza a ser, ahora que surge una nueva cultura de la vida

pública, asunto de participación y de ciudadanía. Las posibilidades de

intervención de la arquitectura son infinitamente mayores de lo que

fueron en la época de Barragán, cuando las grandes orientaciones del

futuro urbano se determinaban basándose en consultas sumamente

restringidas y, salvo excepciones notables, siguiendo fundamentalmente

intereses de corto plazo (los del Estado, los de la inversión), los

fluctuantes movimientos del gusto y de la moda en arquitectura y las

aspiraciones y las fantasías, igualmente erráticas, de la clientela y

del público. Ahora, las posibilidades de pensar en intereses de largo

plazo, de analizar y comparar, de debatir, son mucho mayores.

El destino de las

ciudades comienza a ser, ahora que surge una nueva cultura de la vida

pública, asunto de participación y de ciudadanía. Las posibilidades de

intervención de la arquitectura son infinitamente mayores de lo que

fueron en la época de Barragán, cuando las grandes orientaciones del

futuro urbano se determinaban basándose en consultas sumamente

restringidas y, salvo excepciones notables, siguiendo fundamentalmente

intereses de corto plazo (los del Estado, los de la inversión), los

fluctuantes movimientos del gusto y de la moda en arquitectura y las

aspiraciones y las fantasías, igualmente erráticas, de la clientela y

del público. Ahora, las posibilidades de pensar en intereses de largo

plazo, de analizar y comparar, de debatir, son mucho mayores.

A cincuenta años de distancia ¿qué podemos hacer ante esa figura inmensa, sumamente desconcertante porque parece tan mexicano y tan tapatío, pero que siempre logra evadirse por la tangente?

Lo primero sería disfrutar su obra. Este, que parece un cometido simple y ligero, sólo puede llevarse plenamente a cabo si se funda en el agradecimiento y el cariño, porque impone las obligaciones de preservar y restaurar, de mantener vivo.

Los casos ejemplares por excelencia son sin duda los de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán y la Casa-Museo Luis Barragán (en donde participan la propia Fundación y el Gobierno del Estado de Jalisco). Ambas instituciones destinan un ingente volumen de esfuerzo y talento al cuidado, el estudio y la difusión de su obra.

La segunda tarea sería aprovechar sus lecciones. Aquí, naturalmente, es más difícil encarar los grandes retos -concepción del espacio, sentido del color, importancia del firmamento, posibilidades del manejo de la luz- que imitar las soluciones formales, los detalles técnicos y los rasgos decorativos.

Entre ellas quizá habrá que tomar en cuenta, al lado de sus planteamientos arquitectónicos, sus proposiciones urbanísticas, rara vez explícitas, una de las cuales me he esforzado aquí por desentrañar. Sus aportaciones a este respecto son múltiples y variadas: desde Jardines del Bosque en Guadalajara hasta Lomas Verdes y Los Clubes en la ciudad de México.

En tercer lugar,

además de su obra y sus lecciones, Luis Barragán nos dejó una

valiosísima herencia cultural, que consiste fundamentalmente en dos

legados: el primero de ellos es la reintroducción de los grandes

principios de la estética barroca en el arte mexicano (intensidad

sensorial, valoración de las emociones y los sentimientos, conciencia

de la fragilidad de nuestras percepciones, apertura a la

trascendencia). La obra de este artista abre la puerta a la

reconciliación de las culturas contemporáneas de nuestro país con

algunas de las más ricas vetas de su propio pasado.

En tercer lugar,

además de su obra y sus lecciones, Luis Barragán nos dejó una

valiosísima herencia cultural, que consiste fundamentalmente en dos

legados: el primero de ellos es la reintroducción de los grandes

principios de la estética barroca en el arte mexicano (intensidad

sensorial, valoración de las emociones y los sentimientos, conciencia

de la fragilidad de nuestras percepciones, apertura a la

trascendencia). La obra de este artista abre la puerta a la

reconciliación de las culturas contemporáneas de nuestro país con

algunas de las más ricas vetas de su propio pasado.

Más importante que el artista es el hombre; más importante que su obra, sus lecciones o su herencia, es su ejemplo. Aquí también Luis Barragán tiene mucho que decirnos.

El hizo frente con todo su talento, pero también con todo el desamparo que impone la absoluta soledad de un verdadero creador, a los retos del arte de su tiempo, y aunque amó y reverenció a sus maestros, los escuchó sin imitarlos. No eludió, sin embargo, las más rigurosas exigencias que ellos formularon. Le Corbusier había dicho: ``los elementos de la planeación urbana son el firmamento, el espacio, los árboles, el hierro y el cemento, en ese orden y en esa jerarquía''. A medio siglo de distancia, la casa de Luis Barragán, su azotea y sus interiores, su fachada y su implantación urbana están plenamente a la altura del reto que decidió enfrentar. ¿Cómo serán evaluados dentro de cincuenta años respecto de esos mismos criterios las ciudades que nosotros -arquitectos, urbanistas, políticos, pero sobre todo clientes, usuarios, ciudadanos- estamos construyendo?

Este ensayo forma parte del volumen Antropología de la mirada, publicado por el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, y auspiciado por la Fundación Rockefeller.