Gustavo Gordillo y Hernán Gómez

La importancia de llamarse Lula

En 1979 iniciaba un lento proceso de apertura en el régimen

militar que gobernó Brasil desde 1964. Un movimiento obrero se consolidaba

con fuerza para sacudir el yugo del sindicalismo estatal, mientras grandes

huelgas azotaban al país. Uno de sus promotores era el líder

del sindicato metalúrgico, un hombre sin instrucción nacido

en la zona más pobre de Brasil -el semiárido nordeste-, que

a los 10 años de edad emigró con su familia a Sao Paulo a

pie.

En una ocasión, cuando un reportero preguntó

a este hombre qué pensaba de la confrontación entre el mundo

empresarial y el mundo del trabajo, respondió: Eu fico muito

satisfeito quando um empresário me chama de filho da puta... Isso

é sinal de que a gente está fazendo alguna coisa pelos trabalhadores.

(Yo quedo muy satisfecho cuando un empresario me llama hijo de puta...

Eso es señal de que estamos haciendo alguna cosa por los trabajadores.)

Quien hablaba así era Luis Inácio Lula da Silva.

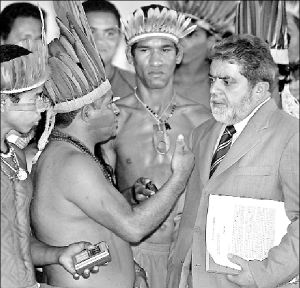

Veinticuatro años después Lula es presidente

de Brasil en una alianza decisiva con el sector industrial de Sao Paulo

y grupos sociales que van más allá de la tradicional base

social de un partido de izquierda. Por si fuera poco, José Alencar,

su vicepresidente, es un importante empresario a quien hoy Lula se refiere

en términos de "compañero". Y para que no quedaran dudas

al respecto, en su primer discurso como presidente electo aclaró

a lo que se refería: Vocês sabem que quando eu falo companheiro,

falo companheiro com uma coisa muito forte no coraçao. (Ustedes

saben que cuando yo digo compañero, digo compañero con una

cosa muy fuerte en el corazón.)

Poco tiene que ver el Brasil de finales de los 70 con

el de este nuevo milenio; el Lula de ayer no puede ser el Lula de hoy.

Aunque los valores de igualdad y justicia social que defiende sean similares,

el líder sindical de 1979 pensaba que el poder para transformar

la realidad estaba en las masas, mientras que 20 años más

tarde se ha dado cuenta que está en los ciudadanos. Si el de antes

creía en el poder de la destrucción el de ahora cree en la

capacidad de construir junto con los ciudadanos. Lo que hoy se busca seguramente

es menos grandioso, pero más asequible.

Su

presencia en los foros globales de Porto Alegre y Davos demuestra cómo

mediante un nuevo discurso logró tender un puente entre el Foro

Social Mundial y el Foro Económico Mundial -polos tradicionalmente

antagónicos-, mediante un tema frente al cual ninguno puede oponerse:

el combate al hambre.

Su

presencia en los foros globales de Porto Alegre y Davos demuestra cómo

mediante un nuevo discurso logró tender un puente entre el Foro

Social Mundial y el Foro Económico Mundial -polos tradicionalmente

antagónicos-, mediante un tema frente al cual ninguno puede oponerse:

el combate al hambre.

El triunfo de Lula no significa la vuelta al populismo,

como creen algunas elites estadunidenses o como han vertido las plumas

de algunos analistas malinformados, pero tampoco la llegada de un redentor

capaz de desafiar el neoliberalismo, como les gustaría a algunos

representantes de la izquierda menos realista. Desde el dogmatismo del

mercado tampoco se acierta a percibir la posición innovadora que

representa su discurso, razón por la cual posturas como la recientemente

planteada por el ex presidente Ernesto Zedillo en Foreign Affairs (en

español) resultan tan equívocas.

Zedillo se equivoca desde su concepción original,

al considerar al nuevo gobierno brasileño de origen ideológico

y raigambre populista. El populismo es un síndrome político

que tiene que ver con la desorganización de los grupos sociales

y con la emergencia de figuras providenciales que apelan a un doble discurso

de confrontación. Aunque no buscamos polemizar aquí con su

postura, intentamos ofrecer una visión de quién es Lula,

qué es el Partido de los Trabajadores (PT) y por qué la madurez

que ha alcanzado la sociedad brasileña reduce sustancialmente los

riesgos de populismo.

El PT está compuesto, en sus orígenes, por

representantes de movimientos sociales del ámbito rural y urbano,

muchos de los cuales emergieron a finales de los años 70 y principios

de los 80 (particularmente la Central Unitaria de Trabajadores -CUT-, la

Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura -Contag-

y el Movimiento de los Sin Tierra -MST) con fuerte influencia de la Conferencia

Nacional de Obispos Brasileños y de la Teología de la Liberación,

así como de grupos de intelectuales de las principales universidades

del país (Río, Sao Paulo, Campinas y Río Grande do

Sul).

El PT es uno de los pocos partidos de izquierda en América

Latina que han sido capaces de modernizarse para ampliar su base social

y darle un carácter más ciudadano, lo que le ha permitido

una importante interacción con grupos de la sociedad civil. No es

poca cosa, además, que el PT sea prácticamente el único

partido orgánico de Brasil, frente a otros que no son sino alianzas

regionales de caudillos en los que priva una gran fragmentación.

A pesar de esas virtudes, sin embargo, el PT nunca había

logrado obtener resultados que superaran 30 por ciento en elecciones presidenciales.

Aunque pasó a segunda vuelta en la elección de 1989 contra

Fernando Collor de Mello, sufrió gran desilusión frente al

éxito rotundo de Fernando Henrique Cardoso en 1994 (una elección

regida por el lema clintoniano de it's the economy, stupid!) y su

posterior relección en 1998, marcada también por el éxito

del Plan Real que logró estabilizar la economía.

En el ámbito electoral el triunfo de Lula fue posible

gracias a una alianza electoral con el Partido Liberal (PL) y tres fuerzas

minoritarias -el PCB, el PcdoB y el PMN-, así como con el apoyo

determinante que en la segunda vuelta le ofrecieron las fuerzas divididas

del Partido Frente Liberal (PFL), controlado en importante porción

por el gran cacique de Bahía, Antonio Carlos Magalhaes, y el Partido

del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del ex presidente

José Sarney.

En el ámbito de las imágenes, que en buena

medida hoy definen los resultados de una elección, el publicista

Duda Mendoça logró presentarlo como una alternativa para

las clases medias no sólo por ponerle traje y corbata y hacerlo

parecer apacible, sino porque tanto él como José Dirceu (uno

de los grandes cerebros de Lula y posiblemente el responsable de su transformación

política) lograron generar un programa, un discurso y un producto

político capaz de ofrecer una alternativa de gobierno en una sociedad

dividida por la inseguridad y la pobreza.

En las semanas que siguieron al triunfo de Lula en Brasil

y al del coronel Lucio Gutiérrez en Ecuador, muchos quisieron encontrar

nexos y paralelismos (incluso aderezaron su ensalada con Hugo Chávez)

como si América Latina caminara junta de vuelta hacia el viejo populismo.

A finales de noviembre, Julio María Sanguinetti

publicó un artículo esclarecedor en la Folha de Sao Paulo

en el que desmentía que América Latina estuviese poseída

por una nueva "onda ideológica" y planteaba que, en todo caso, lo

que existe es un cuadro de recesión económica y un malestar

general, producto de los ajustes macroeconómicos. Para enfrentar

ese cuadro tan difícil -planteaba Sanguinetti- aparece el viejo

dilema entre democracia responsable y populismo demagógico.

Es claro que Lula no está en la vertiente populista

de ese debate. En primer lugar, el nuevo presidente de Brasil no ha asumido

la postura de un mesías que cree poder resolver los problemas con

la fuerza de su personalidad, como creyó, por ejemplo, el depuesto

Fernando Collor de Mello. No busca apartarse de las instituciones democráticas.

A diferencia de los caudillos latinoamericanos, Lula tiene credenciales

democráticas que ellos no pueden ostentar. La suya ha sido una lucha

tanto por la igualdad y la justicia social como por la democracia, primero

para poner fin a la dictadura militar, después para ampliar los

espacios de representación ciudadana.

El de Lula es un programa de gobierno socialdemócrata

porque reconoce que los cambios se logran de manera gradual y mediante

reformas, por lo que plantea cinco: tributaria, laboral, de seguridad social,

agraria y política. Al buscar una lucha decidida contra la desigualdad,

coloca en un mismo plano de importancia la defensa de los derechos individuales

y la búsqueda de la justicia social. Se pronuncia por una lucha

decidida que ponga fin a todas las formas de discriminación y plantea

una amplia agenda de reformas sociales.

Es un acto de modestia y racionalidad que haya establecido

el combate al hambre como su primera y más importante tarea en su

ejercicio de gobierno. Lula no ha dicho que acabará en cuatro años

con la desigualdad ni que bajo su mandato se terminará la pobreza;

lo que ha hecho desde tiempo atrás y en conjunto con académicos

y organizaciones sociales es un programa ambicioso, pero plausible, para

lograr que los brasileños alcancen la dieta mínima requerida

para no perecer ante el hambre.

Fome Zero (Hambre cero), su programa social más

importante, es un conjunto de medidas que combinan políticas de

emergencia con otras de cambio estructural, mediante las cuales se pretende

fomentar la economía campesina para producir alimentos (apoyando

tanto el polo de los productores pobres como el de los consumidores de

las grandes zonas marginadas tanto urbanas como rurales) en una lógica

keynesiana de incentivo a la oferta y la demanda. Fome Zero tiene

la importante característica de ser un programa ampliamente consensuado

con las organizaciones sociales, cuyo apoyo y participación ha sido

y seguramente será una de sus mayores virtudes.

La participación de la sociedad civil en acciones

de este tipo es clave. Vale la pena detenerse a reflexionar sobre ello,

pues es a partir de ahí, y no del liderazgo mesiánico de

un líder o de las soluciones mágicas de un gobierno que distribuye

beneficios de arriba hacia abajo, donde hoy se puede transformar la realidad.

En ese sentido, hay mucho que admirarle a una sociedad como la brasileña

que ha pasado por un proceso de maduración notable desde las luchas

sindicales de los 70, a la movilización popular por la elección

presidencial directa, pasando por el impeachment a Fernando Collor

de Mello y la campaña de Betinho contra el hambre en los primeros

años 90. Incluso la exitosa campaña de combate al sida y

atención a los portadores de VIH, hoy ejemplo en todo el mundo,

es producto de esta participación.

El valor de la participación social y el grado

de injerencia que las organizaciones han alcanzado en las instituciones

brasileñas es un fenómeno que debe comprenderse en toda su

dimensión, pues Lula es producto de ello. Resulta por lo tanto ingenuo

que algunos sectores de nuestra izquierda vean en su triunfo una premonición

para las elecciones de 2006 en México, cuando la realidad es otra,

muy distinta a la de Brasil. Es claro que en México los ritmos del

proceso democrático no se han consolidado, la maquinaria corporativa

estatal todavía es muy poderosa y fundamentalmente la transición

ha sido producto de las elites antes que resultado de la madurez de la

sociedad.

Lo aquí planteado no quiere decir que la participación

sea una fórmula mágica, pero sí un instrumento útil

cuando se reconocen las restricciones que la realidad impone. Aunque Lula

ganó la Presidencia con una cómoda ventaja (61 frente a 39

por ciento de los votos emitidos en la segunda vuelta), a su partido, el

de los Trabajadores, no le fue igual: obtuvo entre 17 y 18 por ciento de

los votos en la Cámara de Senadores y de Diputados en medio de gran

fragmentación. Con un apoyo tan limitado en el Congreso, no puede

gobernar solo. Necesita alianzas políticas.

Durante todo el periodo de transición Lula se vio

sometido a una profunda presión para distribuir carteras ministeriales

en el ámbito federal, por lo que no es realista esperar, en el corto

plazo, cambios mayores, ni en la legislación ni en el gobierno federal,

especialmente si requieren aprobación parlamentaria. Aun así,

la formación del gobierno no se ha hecho con base en un reparto

de cuotas, a la manera que lo haría un populista, sino que ha buscado

someter la distribución de espacios de poder a su proyecto estratégico

de gobierno.

Por si fuera poco, Brasil atraviesa por una situación

económica más que complicada. Su deuda pública (superior

a 60 por ciento del PIB) y la creciente devaluación del real son

situaciones difíciles de manejar que reducen sustancialmente el

margen de maniobra del nuevo gobierno. Durante su campaña Lula fue

enfático en asegurar que cumpliría con los compromisos de

Brasil frente a las instituciones financieras internacionales.

Desde hace algunos meses Eduardo Palocci, ex alcalde de

Riberão Preto, coordinador del programa electoral de Lula y actualmente

ministro de Hacienda, se ha encargado de dar las garantías que el

propio presidente ha refrendado frente a las economías del mundo

en Davos.

Tampoco es realista pensar que Lula hará cambios

radicales en materia de política económica. Los constreñimientos

en ese sentido son muy claros y mientras el FMI no permita la aplicación

de políticas menos ortodoxas, sus posibilidades no podrán

ir mucho más allá en ese terreno. Es posible esperar, sin

embargo, que Lula ponga una parte del poder y legitimidad que le ha dado

un récord histórico de votos para que algunas cosas empiecen

gradualmente a cambiar. En ese sentido, su presentación en Davos,

ante las economías más poderosas del mundo, es la demostración

del principio de un nuevo discurso.

En lugar de presentarse con un planteamiento ideológico

cerrado, llegó a Davos a reafirmar que cree en el libre comercio,

pero en el libre comercio recíproco, con una crítica a quienes

lo pregonan y no lo practican; ha responsabilizado a las economías

más poderosas de la suerte de las que no lo son, no para pedirles

dinero, sino para sensibilizarlas y buscar su participación en la

cuestión del combate al hambre. La propuesta que ha hecho para formar

un fondo internacional para combatir este flagelo en los países

del tercer mundo es inteligente, pues invita al liderazgo de los países

más ricos para su administración, aunque apela al financiamiento

privado, como ya se vislumbra en el propio programa que Brasil instrumentará

dentro de sus fronteras.

Lula no es Bush y, aunque sería absurdo enfrentarse

a los estadunidenses, tampoco es de esperarse que les dé un cheque

en blanco. En el caso del ALCA -negociación que durante este año

Brasil habrá de conducir junto con Estados Unidos-, Lula ha sido

enfático en que no firmará un acuerdo de anexión.

Si Brasil y México, las dos economías más fuertes

de América Latina, llevan a cabo una acción coordinada en

las negociaciones con Estados Unidos, seguramente podrá lograrse

un acuerdo comercial en mejores términos.

Lula va a utilizar la legitimidad de sus votos y su larga

experiencia en negociar para conducir acuerdos distintos en el ámbito

multilateral que puedan ser más favorables a Brasil y al conjunto

de América Latina. Su postura frente al Mercosur y su aspiración

por lograr procesos de integración que transciendan lo exclusivamente

comercial, así como el liderazgo que ha comenzado a ejercer en América

del Sur traen un aire fresco a la región.

Exageran quienes afirman que Lula llegó para marcar

la pauta de un nuevo modelo económico. Lo que sin duda podemos augurar

es que gastará menos saliva en hacer la retórica antineoliberal

y más en discutir los instrumentos concretos que permitan el inicio

de una serie de cambios necesarios. Amplias y diversas son las cosas que

pueden lograrse con talento, buenos reflejos políticos y participación

social. Uno de los catalizadores de este proceso sin duda está en

la relevancia de un nuevo discurso. Es la importancia de llamarse Lula.

Su

presencia en los foros globales de Porto Alegre y Davos demuestra cómo

mediante un nuevo discurso logró tender un puente entre el Foro

Social Mundial y el Foro Económico Mundial -polos tradicionalmente

antagónicos-, mediante un tema frente al cual ninguno puede oponerse:

el combate al hambre.

Su

presencia en los foros globales de Porto Alegre y Davos demuestra cómo

mediante un nuevo discurso logró tender un puente entre el Foro

Social Mundial y el Foro Económico Mundial -polos tradicionalmente

antagónicos-, mediante un tema frente al cual ninguno puede oponerse:

el combate al hambre.