FIGURA 1. Litografía de

G.G. Ancira, Ciudadano

Benito Juárez Presidente de

los Estados Unidos

Mejicanos. Juárez aparece

aquí flanqueado por las

alegorías de la Patria

republicana (izquierda) y

la Constitución de 1857

(derecha).

*Enrique Florescano*

La creación de la República Federal en 1824 significó el nacimiento de un nuevo proyecto histórico, la idea de crear un Estado-nación asentado en un pacto federal entre las regiones, fundado en la soberanía del pueblo y apoyado en un régimen representativo. Este proyecto ambicioso chocó con la realidad política que entonces se vivía, dominada por los intereses corporativos de la iglesia, los terratenientes, los comerciantes, los mineros y el ejército. Los estamentos, como se llamó a estas corporaciones, se opusieron al proyecto liberal que demandaba derechos iguales para toda la población y proponía acabar con los privilegios que beneficiaban a la élite tradicional. La principal contradicción que entonces afloró fue el proyecto de crear un Estado y una sociedad seculares, desasidos de los intereses de la iglesia. José María Luis Mora (1794-1850), un hombre educado en la iglesia y ordenado sacerdote, fue la cabeza que organizó el ataque liberal contra los privilegios de esta institución.

FIGURA 1. Litografía de G.G. Ancira, Ciudadano Benito Juárez Presidente de los Estados Unidos Mejicanos. Juárez aparece aquí flanqueado por las alegorías de la Patria republicana (izquierda) y la Constitución de 1857 (derecha). |

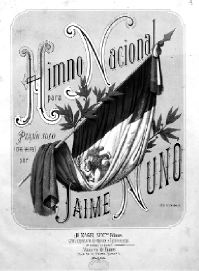

FIGURA 2. Himno Nacional

para piano solo (con letra), por Jaime Nunó. Gran Repertorio de Música e Instrumentos De todas Clases. Almacén de Pianos. Litografía de Hesiquio Iriarte. |

Imágenes de la Patria en la época de la Reforma

La Constitución de 1857 se convirtió en emblema del partido liberal (Fig. 1). Junto con este símbolo aparecieron otras imágenes y alegorías de la patria, la república y la nación. Al contrario de los emblemas anteriores, asentados en la pertenencia étnica y el territorio ancestral, o en la imagen religiosa, los símbolos liberales son seculares, republicanos y cívicos. Así, uno de los efectos derivados de la derrota ante Estados Unidos fue la aparición de un programa dedicado a crear símbolos que expresaran la unidad y los valores nacionales. En 1854 las autoridades organizaron un certamen para sacar de ahí "el canto" que expresara los sentimientos patrióticos de la población. Los triunfadores fueron el poeta Francisco González Bocanegra y el músico catalán Jaime Nunó, y su canto se convirtió en el himno nacional (Fig. 2).

Otro resultado del ambiente bélico de la época fue el florecimiento de las bandas militares de música, que se convirtieron en alicientes del espíritu patriótico. Durante el imperio de Maximiliano, las bandas militares austríacas causaron furor en el público y desde entonces se comenzó a imitarlas. Cuando se crearon las Guardias Nacionales proliferaron los "cuerpos filarmónicos" y las bandas musicales, que se convirtieron en un elemento distintivo del ejército y de los municipios. Desde entonces, los acontecimientos públicos y particularmente las fiestas y aniversarios patrióticos fueron animados por la música de las bandas. La imagen típica de la banda tocando en la plaza del pueblo procede de esta época.

FIGURA 3. Litografía publicada en La Orquesta, con motivo de la muerte de Juárez. Sus grandes reformas, enumeradas en el lado derecho, son presentadas por la patria |

|

|

Los liberales de la Reforma fueron más lejos que sus predecesores. La generación de la Reforma se distinguió por su "insistencia en la 'patria' y, aún más, en su homenaje a la insurgencia de 1810 como fundamento histórico de su patria liberal". David Brading, al examinar las ideas de Ignacio Ramírez y Manuel Altamirano, observó que estos liberales redefinieron la antigua patria criolla "como una república federal, heredera no del Anáhuac o de la Nueva España, sino de la Revolución francesa y de la Insurgencia de 1810". Pensaban que la república liberal no podía fundarse ni en las antiguas raíces mesoamericanas ni en los siglos oscuros del virreinato y proclamaron otros orígenes: "nosotros, decían, venimos del pueblo de Dolores, y descendemos de Hidalgo".

Como observa el mismo Brading, si "la patria liberal tenía sus raíces en la insurgencia, se inspiró en los ideales y el ejemplo de la Revolución francesa. Tanto Ramírez como Altamirano rendían homenaje a Francia, la 'nodriza' de todos los políticos mexicanos en la esfera de las ideas". Así, mientras los liberales de la primera hora concebían la sociedad como una agrupación de individuos, dedicados cada quien a la búsqueda de su propio interés, "el republicanismo clásico enseñaba que los hombres sólo podían realizarse en una acción política emprendida como ciudadanos de una república libre, y alentaba a tales ciudadanos a conquistar la gloria mediante el sacrificio de sus vidas al servicio de su patria. Parece que esta ideología fue transmitida a los radicales mexicanos por Jules Michelet, Víctor Hugo y Edgar Quinet..." Los republicanos franceses combatieron el culto y el fanatismo religiosos y en su lugar profesaron un culto a la patria. Los mexicanos imitaron ese proyecto y así, Altamirano, por ejemplo, "se presentaba a sí mismo como 'humilde apóstol del culto a la patria' y saludaba en Juárez al 'gran sacerdote de la República' [...], nuestro inmortal Presidente [...], el segundo padre de la Independencia mexicana" (Fig. 3).

FIGURA 4. Alegoría del escudo

nacional de Jesús Corral, con los emblemas de las artes. Corona esta iconografía el gorro frigio de los revolucionarios franceses. |

Los forjadores olvidados de la identidad nacional: los personajes populares y las escenas costumbristas

En un libro famoso, Comunidades imaginarias, Benedict Anderson postuló que las naciones o las patrias no son entes que existan en la realidad, sino conceptos o ideas construidos en el imaginario colectivo mediante artefactos como el libro, la prensa, las artes gráficas o el mapa. En las páginas anteriores hemos visto cómo las alegorías, los emblemas, escudos y estandartes, al transformarse en símbolos del territorio, la patria o el Estado, se convirtieron en representaciones imaginarias de esas entidades, es decir, materializaron el concepto abstracto en una imagen visible, rodeada de atributos significativos.

FIGURA 5. Alegoría del escudo nacional, rematada por el gorro frigio de la libertad de los revolucionarios franceses. |

Poco después de la Independencia comenzaron a llegar visitantes italianos, alemanes, ingleses, norteamericanos y franceses, interesados en las riquezas y oportunidades que ofrecía el país, famoso entonces por sus minas de plata. A estos viajeros, y a otros fascinados por el paisaje, la naturaleza y el exotismo de la población, se deben los numerosos relatos, pinturas, grabados y litografías que dieron cuenta de espléndidos escenarios naturales y personajes hoy desaparecidos. William Bullock Jr., un inglés que recorrió diversas partes de México en 1823, fue uno de los primeros, junto con su ilustre predecesor, Alejandro de Humboldt, en caer seducido ante la mole imponente de los volcanes brillando en el aire transparente del Valle de México. Claudio Linati, un italiano revolucionario y romántico, desembarcó en México en 1826 y trajo con él prensas, piedras y otros utensilios para establecer un taller de litografía, el primero que se instaló en el país. En 1828 Linati publicó en Bruselas su libro Trajes civiles, militares y religiosos de México, una obra que por su calidad y colección de personajes gozó de fama y tuvo influencia en los posteriores "retratos costumbristas" que se hicieron de los mexicanos (Fig. 9).

FIGURA 6. Modelos para

monedas del siglo XIX que se conservan en el Museo Nacional de Historia. Junto al escudo nacional sobresalen las imágenes de la Patria con atuendo republicano. |

FIGURA 7. Litografía de Constantino Escalante, "No más divisiones, cuando la Patria está en peligro", publicada en La Orquesta, el 21 de diciembre de 1861. Ante la amenaza de las escuadras europeas que sitiaban Veracruz, la Patria, con gorro frigio y túnica republicana, convoca a la unidad y extiende el ramo de la amnistía a los generales disidentes. |

Otro artista alemán que contribuyó a difundir en Europa los rostros y el paisaje de México es Karl Nebel, autor del Viaje pintoresco y arqueológico sobre la parte más interesante de la República Mexicana (1840). En esta obra Nebel presentó una colección de estampas de monumentos arqueológicos, ciudades y personajes típicos, así como perturbadoras imágenes de la invasión norteamericana de 1847. Daniel Thomas Egerton, un notable pintor inglés, y Pedro Gualdi, un pintor y litógrafo italiano, continuaron esa tradición y produjeron excelentes vistas del paisaje rural y urbano de México a mediados del siglo XIX. Esta rica interpretación de México hecha por artistas europeos fue acompañada por dos notables corrientes nacionales, una basada en la antigua tradición de retratos y escenas populares, y otra inspirada en los nuevos lineamientos de la remozada Academia de Bellas Artes de San Carlos fundada a finales del virreinato.

Las figuras de tipos populares moldeadas en cera es una tradición antigua, cuyo antecedente puede hallarse, como sugieren algunos autores, "en las figuras de pastores y campesinos que formaban parte de los grandes nacimientos de la época colonial". A principios del siglo XIX una rama de esta tradición se especializó en elaborar una primera galería de los héroes de la patria (Fig. 11), y otra exploró el pintoresco rubro de escenas y figuras costumbristas (Figs. 12). A mediados de siglo el famoso personaje de "La china" era ya el prototipo de la mujer mestiza y una de las figuras más representadas en cera, pintura, barro, grabado o litografía. José María Rivera la describió así en 1855:

Pues bien, ya que se trata de pintar mexicanos (o que los mexicanos se pinten a sí mismos), antes que cualquiera otra persona femenil, le presentaré mi china al lector [...] la china es la legítima y hermosa hija de México [...], un par de ojos ne-gros y subversivos, una boca pequeñita dibujada por dos labios frescos y encendidos [...], tez morena y aterciopelada, cuerpo redondo y agraciado, cintura delgada [...] La le-gítima china de castor con lentejuela, rebozo ametalado [...] esa mu-jer de [...] camisa mal encubridora, porque entre los mismísimos rosarios, cruces y medallas, deja entrever las tentaciones... šay! la china [...] (Fig. 13).

FIGURA 8. La Patria convoca

a los mexicanos a la defensa ante la invasión extranjera. Imagen publicada en la obra de Pedro Pruneda, Historia de la guerra de Méjico desde 1861 a 1867. |

Lo que te atañe saber es que tú como mexicano, tienes que dar al público tus costumbres, tus hábitos, tus vicios, tus cualidades, todo, en fin, lo que te es peculiar o propio, tienes que contárselo al mundo entero: hasta una estampa se ha hecho adonde estás pintiparado, tal como eres, para que todos te conozcan.

En la segunda mitad del siglo se mantuvo viva la antigua propensión de los mexicanos por retratarse a sí mismos, de tal suerte que su cultivo fructificó en dos vertientes. Por una parte se continuaron imprimiendo obras dedicadas a recoger el paisaje, los monumentos, las ciudades y la indumentaria, y por otro lado la manía de retratar a los personajes populares se fundió con la compulsión de manifestar su mexicanidad. Es decir, no sólo perduró el hábito de pintar personajes idiosincrásicos, sino que se adoptó la costumbre de presentarlos inmersos en el paisaje considerado típico de México, o acompañarlos por los símbolos que identificaban lo mexicano, como por ejemplo, el nopal, la bandera o los bailes (Fig. 16).

FIGURA 9. "El lépero", litografía de Claudio Linati. |

La eclosión de la pintura de historia y los monumentos patrióticos

En contraste con la ansiosa búsqueda de identidad que advertimos en la caricatura, las escenas costumbristas y los sectores populares, la Academia de San Carlos, convertida en Escuela Nacional de Bellas Artes en 1867, se mantuvo aferrada a los cánones neoclásicos que le impusieron sus fundadores, pues los temas frecuentados por sus pintores, escultores y arquitectos eran una copia fiel de los que propagaban las academias de París, Roma o Madrid. Sus exposiciones bianuales fueron justamente criticadas por la ausencia de una escuela mexicana de pintura. Por curiosa paradoja, quien primero respondió a estas demandas nacionalistas fue el emperador Maximiliano, pues entre 1864 y 1867 mandó pintar los retratos de los héroes que encabezaron la Independencia (Hidalgo, Morelos, Guerrero, Iturbide...).

FIGURA 10. "Placeros y rancheros", litografía

de Moritz Rugendas. |

Las expectativas generadas por la iniciativa de la Escuela Nacional de Bellas Artes tuvieron un cumplimiento inesperado. Las exposiciones promovidas en los años siguientes fueron tan exitosas que pusieron las bases de una escuela mexicana de pintura, se convirtieron en un acontecimiento artístico de interés nacional e hicieron de la obra plástica un nuevo intérprete del pasado. La propuesta de pintar cuadros históricos de tema mexicano tuvo un antecedente significativo en Guadalajara, bajo el impulso de la Sociedad Jaliscience de Bellas Artes, entre 1857 y 1865. Así, en unos cuantos años la idea de pintar cuadros históricos le abrió paso a una interpretación plástica de la antigüedad indígena, la conquista, el virreinato y la época moderna. En las pinturas de José Obregón, El descubrimiento del pulque, 1869, y de Rodrigo Gutiérrez, El Senado de Tlaxcala, 1875 (Fig. 17), la representación del pasado indígena experimentó un cambio sustantivo. Estas obras se inscriben en el sentimiento generalizado entonces de defensa de la patria, como se advierte en la pintura del Senado de Tlaxcala, donde sobresale la figura de Xicoténcatl el Joven, quien levanta la voz para rechazar la propuesta de colaborar con la invasión española encabezada por Hernán Cortés.

FIGURA 11. De izquierda a derecha retratos en cera de Miguel Hidalgo y Agustín de Iturbide (obras ambas de José Francisco Rodríguez, siglo XIX), y de doña Josefa Ortiz de Domínguez, šLa Corregidora! (anónimo, siglo XIX, Museo Nacional de las Intervenciones). |

El episodio de la Conquista, que en el virreinato había servido para expresar el valor y la empresa civilizadora de los españoles, cambió de significado. En lugar de exaltar la fuerza expansiva y "civilizadora" del imperio español, o el genio político de Hernán Cortés, los lienzos de Félix Parra, Fray Bartolomé de Las Casas (Fig. 18) y Masacre de Cholula, son una condena de ese acontecimiento, que se pinta como atroz y sanguinario, "y como algo todavía dolorosamente presente, y, por lo tanto, susceptible de un juicio moral". La humillante experiencia de la pérdida del territorio y los desastrosos efectos de la guerra civil en la primera mitad del siglo XIX, se metaformosearon, a través de la pintura y la escultura, en un cortejo de héroes que comenzaba con el retrato de los libertadores, seguía con la imagen de los hombres de la Reforma y concluía con los vencedores del ejército francés. La imagen más radiante de este desfile heroico era la de la patria, transfigurada en una mujer mestiza, hermosa y triunfal (Fig. 19).

|

|