EI último suspiro del Conquistador / XXVIII

esde antes de terminar su jornada de ventas, Rufino percibió las miradas de Juan Riestra. El muchacho había visto primero a aquel hombre joven que exudaba salud y fuerza, y sintió un ramalazo de atracción. Como protagonista de la escena, en su calidad de merolico, llevaba ventaja sobre sus espectadores, y podía pasear los ojos sobre el pequeño enjambre de curiosos que se arremolinaban a su alrededor: hizo como que distribuía la mirada de manera uniforme y regular entre cada uno de ellos, sin que nadie pudiera percibir un interés especial. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Riestra, éste no pudo sostener el pequeño duelo, clavó la vista en el piso, se dio la vuelta y se fue del lugar. Pero unas horas después, Rufino vio que había vuelto y que se había situado un poco más lejos de los curiosos para observarlo. A partir de ese momento, el muchacho lo tuvo todo el tiempo en el campo de su visión periférica, hasta que dio por terminado el día, con siete de cada 10 baratijas vendidas. La presencia del extraño no logró que se apartara de su rutina: cuando el público amainó y empezó a disolverse, Rufino se agachó para guardar las mercancías que le quedaban en una de sus infaltables cajas de cartón. La estaba cerrando cuando vio, a unas palmas, unos zapatos masculinos de tonalidad rojiza. Levantó la mirada y fue descubriendo, de abajo hacia arriba, el cuerpo de Riestra, hasta que remató en una mirada fija y un gesto amable. El extraño no se anduvo por las ramas:

–¿Tienes dónde dormir? –inquirió.

–Tengo que buscar al encargado. Él me dice dónde –respondió Rufino, conteniendo los nervios.

–Yo tengo un lugar –replicó el otro, implacable.

–Eh... Pero tengo que ver al encargado. Le tengo que devolver la mercancía que no vendí –quiso explicar el muchacho.

–Mañana lo buscas. Te compro todo lo que te sobró –dijo Riestra.

Acto seguido, el hombre señaló en una dirección cualquiera y le dijo al muchacho con un desinterés fingido:

–Mira, allá dejé mi camioneta. Vente.

Poco después, Rufino, con más emoción que susto, entraba en una habitación de hotel como las que sólo había visto en las películas.

* * *

Tuvo la idea de haber sido quien no había querido ser, o bien que el que hubo sido construyó eso que era entonces, que no era nada: un amasijo de jirones de recuerdos, un nudo de sensaciones distantes y vagas, un puñado de nombres, fechas y rostros, un poco de aire. Y apareció en su nada la imagen de la vieja egiptana con la que se había encontrado en la juventud en un recodo del camino a Guadix, en la Sierra Nevada y que lo llevó a una cueva para decirle la buenaventura: “Destruirás a lo que amas, cuanto construyas escapará de tus manos como si fuera agua y lo por ti derruido te corresponderá en el amor y te arruinará.”

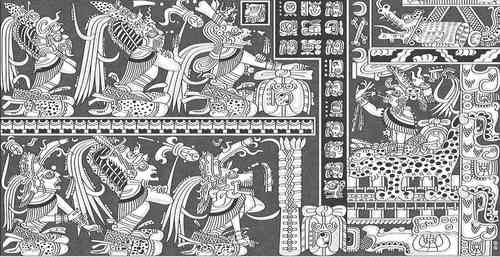

Qué ciudad blanca y portentosa y extraña había sido el Altépetl Tenochtitlan, cuánta labor humana se había empeñado en ella, y todo había terminado por la sangre y el fuego, y en su capítulo final, Alvarado y otros jugaron, como niños rabiosos, con viejas piedras sagradas y con vísceras tibias. Destruyeron lo desconocido para edificar, sobre los escombros, lo ya sabido. “En mil años la Cristiandad no ha hecho más que réplicas de Roma”, había leído en cierta ocasión. Y sí: en menos de cinco años se erigían en el Anáhuac varias localidades con el aire de esas réplicas, mientras la diferencia sucumbía y los indios sometidos trastocaban el orden rutinario y perfecto de sus piedras (talud-tablero-muro, talud, tablero-muro...) y las colocaban en formación de bóveda de chapitel, de arquitrabe, de contrafuerte, de balcón, de arcada. Tales eran el hedor y la ruina en que quedó Tenochtitlan tras la victoria de los conquistadores, que éstos se asentaron en Coyoacán, y desde allí, él, en su calidad de Capitán General y Justicia Mayor, había dirigido, a rasgos generales, la edificación de la nueva urbe. Hermosa fue, sin duda, la Ciudad de México que nació de la destrucción y la violencia: un bello corazón de piedra y hierro, habitado por peninsulares, para un cuerpo de miseria en el que los vencidos siguieron viviendo en sus casas de bajareque de siempre, asentadas sobre cenagales, pero privados del concierto y la estructura de los 20 calpullis.

* * *

El almero Tomás se quedó de una pieza cuando supo, por El Negre, que el muchacho risueño y desenfadado que lo había conducido desde el puerto de Santo Domingo hasta los alrededores de la Ermita de San Antón era un esclavo despojado de alma, un muerto viviente.

–¿Tu sobrino es un esclavo?

El Negre explicó a Tomás que el secreto de la conversión de una persona en zombi residía en la gratitud que ésta sentiría hacia quien la había devuelto a la vida después de un paréntesis temporal fuera de ella, y que el agradecimiento se volvía tan intenso que se sobreponía a la voluntad autónoma de la víctima, pero que ésta no perdía otras facultades. En el fondo de su complicación el proceso consistía, simplemente, en inocular una absoluta docilidad. Cuando comprendió la idea, Tomás cayó en la cuenta de que las constantes risas del mozo de cocheras tenía cierta condición bobalicona.

–Ir ahora –dijo El Negre cuando se aseguró que el otro había comprendido. Se puso en pie de un salto y salió de la choza, sin esperar a su huésped, el cual no tuvo más remedio que seguirlo.

La noche había avanzado pero la oscuridad no era completa: la atmósfera diáfana permitía ver un cielo apiñonado de cuerpos luminosos y la luna estaba más allá del cuarto creciente. Se internaron por la espesura, caminaron por unas buenas dos horas por un sendero serpenteante que desembocó en un nuevo valle, en uno de cuyos rincones se guarecía un pequeño cementerio. El aire pesado y húmedo era atravesado por gritos de pájaros nocturnos, chirridos de insectos en celo y voces de diversos animales terrestres. Por debajo de aquella algarabía, el maya percibió unos sonidos sordos y caóticos que parecían provenir del subsuelo. Experimentó una contracción involuntaria de los músculos frontal y temporales y su cuero cabelludo y sus orejas se echaron para atrás sin que pudiera evitarlo. Las percusiones apagadas se fueron haciendo más presentes conforme se acercaban al camposanto, hasta volverse inequívocas cuando bordearon las primeras tumbas, simples montículos de tierra sin cruz ni seña. Entonces El Negre se inclinó al lado de uno de ellos, hurgó con las manos en la tierra y no tardó en encontrar una soga. Dio la vuelta a la tumba, jaló la cuerda y pidió a su huésped:

–Fuerza de dos para liberar esclavo.

El maya no tuvo dificultad para entender la instrucción. Temblando, se colocó atrás del africano, tomó un extremo de la soga y lo ayudó a jalar. El montículo de tierra se alzó por un momento y luego se resquebrajó, mientras del otro lado aparecía el borde de una tabla al que estaba atado el lazo. La operación resultó inesperadamente fácil y simple, y en un momento la tapa del sepulcro quedó perpendicular al suelo, como si fuera una puerta horizontal. Sonriente y con paso ágil, El Negre rodeó la tumba, se puso de cuclillas en el borde opuesto y masculló unas palabras que para Tomás resultaron ininteligibles. A continuación tendió un brazo al que se aferraron, de inmediato, dos manos que no podían pertenecer sino al habitante del sepulcro.

–¡La entrada de Xibalbá! –gritó Tomás, aterrado.

(Continuará)

navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com