Aguas bravas

aco el billete de la bolsa y me acerco al puesto de periódicos. Me sorprende no encontrar a don Pancho sentado en su banco, bajo la jaula de su perico Cándido, leyendo alguna publicación. Siempre que lo veo en esa actitud recuerdo cómo aprendió a leer: “ya grande y haciéndome las ilusiones de que entendía las letras mientras mi abuelo se fletaba con las ventas”.

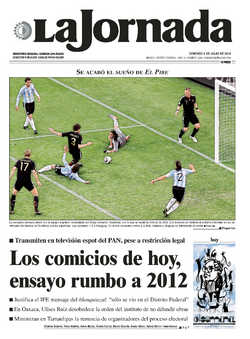

Ocupa el lugar de mi papelero una mujer menuda envuelta en una bata azul demasiado grande para sus proporciones. En la mano izquierda sostiene el periódico y con la otra se da golpecitos en el pecho como si quisiera apurar un mal trago. “¿Y don Pancho?” Mis palabras le desagradan porque rompen la concentración con que observa la primera plana.

Me disculpo con una sonrisa y le repito la pregunta. Ella sólo me responde con otra: “¿ya vio esto?” Me muestra la fotografía en que aparecen cinco mujeres atónitas, paralizadas ante los destrozos causados por el desbordamiento del río Santa Catarina, en Monterrey. Al fondo se ven coches hundidos en el fango, dos hileras de casas en añicos y arriba un cielo amenazante. “¿Qué le parece?”

Asocio la foto a las imágenes televisivas del río encrespado, vengativo, arrastrando a su paso vertiginoso cuanto invadió su antiguo cauce. Al fin contesto: “¡terrible!”

A la desconocida no le parece suficiente y amplía mi reacción con la suya: “ahora les tocó la desgracia también a los ricos, pero de todas maneras se siente muy feo. ¿Se imagina lo que será este desastre para las personas que lo perdieron todo de la noche a la mañana? Es como para ponerse a llorar. Lo peor es que hay muertos. Hasta ahorita son siete. Quién sabe después…” Parpadea y me mira de frente esperando que le diga qué voy a comprarle. “Le encargué a don Pancho unas revistas atrasadas”.

La mujer entra en el puesto agachándose para no testerear la jaula en donde Cándido se mantiene extrañamente silencioso. Ágil, levanta los bultos, mira debajo del mostrador y se da por vencida: “no encuentro nada. Quién sabe en dónde las habrá dejado ese hombre. Si quiere pase a ver”, Le digo que no es tan urgente, volveré al regresar de mi trabajo. Quizá para entonces ya estará don Pancho.

La mujer mueve la cabeza: “es que hoy ya no va a venir. A lo mejor el miércoles ya está aquí, aunque no se lo aseguro. Es posible que se tarde un poquito más. Todo depende…” Esas explicaciones sólo me dicen que algo grave debe de haber sucedido, de otra forma don Pancho no habría faltado. Me inquieto: “¿está enfermo?” “Él, no: Arcadio, el esposo de su nieta”, dice, y se apresura a atender a un nuevo cliente.

Alzo la mano y acaricio los barrotes de la jaula. Cándido no se acerca a picotearme los dedos, como siempre que me despido de él: permanece inmóvil, mirando al frente como un soldado que espera descubrir a su enemigo.

Mientras me alejo hacia el estacionamiento comprendo lo importante que es don Pancho. Al cabo de los años se ha convertido en una presencia indispensable, conmovedora, en un informante oportuno, en un analista a quien vale la pena escuchar y en un crítico feroz de los políticos y los futbolistas.

II

Aunque sabía que don Pancho no iba a estar, al volver de mi trabajo me desvié hacia su puesto. Un foco raquítico pululante de mosquitos iluminaba la figura de la mujer que, con los lentes apoyados en la punta de la nariz, se entretenía tejiendo. Me reconoció: “Aunque me dijo que no tiene prisa, busqué sus revistas. No las encontré, pero de seguro están aquí. Si las hallo se las entrego. Ahí luego se arreglan usted y Pancho”.

La mención a mi periodiquero me dio un buen pretexto para esclarecer la situación: “¿Es usted su pariente?” “No, para qué le voy a mentir. Siempre hemos sido vecinos y amigos. Su esposa, que en paz descanse, me decía Pajarita, por mi nariz, pero me llamo Fausta”. Se acomodó los lentes: “Conozco a toda la familia de Pancho, por eso me ha dolido tanto lo que le está pasando a Lily, su nieta”.

Hice memoria: “No la conozco”. Fausta se levantó a cubrir la jaula de Cándido con una toalla: “Porque ella desde que se casó vive en Villahermosa. De allá es su marido, Arcadio. Él desde muy chico trabajó en la obra, pero llegó el momento en que ya no lo contrataron y mejor se fue a Estados Unidos, creo que a Oregon. Se estuvo allá nueve años. Su ilusión era juntar dinero para construir una casita donde él y su mujer pudieran vivir solos. Lily encontró un terreno muy bueno y muy barato en una colonia nueva a la orilla del río”.

La atención con que la escuchaba estimuló a Fausta para seguir hablando: “Sus cuñados y sus suegros ayudaron a Lily a levantar dos cuartos. Ella pensó que con eso estaba bueno y le pidió a su esposo que ya se regresara a Tabasco. Pancho me contó que Arcadio no quiso. Iba a quedarse allá otro poquito, mientras juntaba algo más con qué fincarle una cocina a Lily. Cuando supo que ya estaba casi terminada le avisó que volvería en un mes. Cumplió su palabra y hasta hizo una fiesta para inaugurar su casa. Lástima que el gusto le haya durado muy poco. ¿Se acuerda de aquellas lluvias muy fuertes que hace dos años cayeron en Tabasco y hasta tiraron un cerro?”

Quién no iba a recordar las colonias arrasadas y las familias clamando por ayuda bajo las tormentas que iban aumentando el caudal de un Grijalva memorioso y feroz. Fausta interpretó mi silencio: “De los dos cuartos y la cocina no quedó nada. Ya me imagino lo que Arcadio debe haber sentido cuando vio que todos sus esfuerzos, todos sus años de trabajo, se los llevaba el agua en un minuto. Acabó muy enfermo de los nervios, le daban ataques, quería matarse. Tuvieron que llevarlo al hospital y gracias a Dios se recuperó. Lily sufrió una barbaridad porque ella también hizo el sacrificio de vivir sola y apretarse el cinturón tantos años. A final de cuentas, ¿para qué? A ver, dígame”.

Sólo cabía una respuesta, pero no me atreví a pronunciarla. Bajo la cubierta, Cándido revoloteó inquieto y Fausta se acercó a tranquilizarlo: “Pobrecito: estás triste. Te hace falta tu dueño. Él también ha de extrañarte, porque eres su única compañía. Pero ni modo: Pancho tiene que estar con su nieta mientras Arcadio se compone y ve qué hacen”.

Pregunté si había recaído. “Sí. Le volvieron los ataques. ¿A que no sabe por qué? Supo que dos de sus sobrinos se iban a Estados Unidos con otros muchachos. Como desde que llegó no ha podido encontrar un trabajo seguro, Arcadio quiso irse con ellos. El grupo no lo aceptó. Le dijeron que ya está grande y para cruzar la frontera hay que estar fuerte porque deben enfrentarse a la Patrulla Fronteriza, los cazadores de mexicanos y las pandillas. Arcadio se quedó, como quien dice atorado, y sin más esperanzas que lo ocupen por allí de chalán, de ayudante en un tianguis, en una fonda o de plano se ponga a limpiar parabrisas en las calles”.

Sentimos unas gotas de lluvia. Fausta dobló su tejido, lo metió en una bolsa de plástico y enseguida se puso a descolgar las revistas y los pocos periódicos sobrantes. En ellos aparecían otras fotos del desastre en Monterrey que ilustraban las noticias. Fausta me leyó en desorden algunas líneas de las páginas interiores: “Desde el miércoles las lluvias torrenciales asolaron el norte… El caos se apoderó de la ciudad… 21 municipios en emergencia… Cientos de familias incomunicadas… Residencias llenas de piedra y lodo… En las colonias populares las personas perdieron techos y sus pertenencias… Las corrientes arrastraron coches, camiones, tráileres, muebles, pedazos de casas…”

Abruptamente Fausta suspendió la lectura y dobló el periódico: “Pobre gente: ya que lo han perdido todo, que al menos conserven la esperanza”. Pensé en Arcadio y en Lily. Imaginé a don Pancho tratando de juntar los restos de dos vidas que, como tantas otras en estos días, quedaron destrozadas por la furia del agua.