Domingo 5 de abril de 2020, p. a12

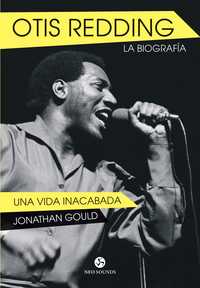

La música estadunidense tiene en Otis Redding un referente del soul de los años 60 del siglo pasado. No obstante su vida, abruptamente interrumpida en 1967 por un accidente aéreo en el clímax de su carrera, siempre ha estado rodeada de un aura quimérica y misteriosa. Con autorización de Penguin Random House, La Jornada ofrece a sus lectores un fragmento de Otis Redding. La biografía, una vida inacabada, de Jonathan Gould.

La extensa y extraordinariamente variada historia de la música comercial estadunidense ha estado marcada a intervalos regulares por momentos en los que un artista particular ha conectado con una audiencia concreta de tal forma que ha redefinido los parámetros del gusto popular. Algunos ejemplos famosos de la primera mitad del siglo XX serían el estreno en 1924 de Rhapsody in blue, de George Gershwin, ante un grupo de elegantes intelectuales en el Aeolian Hall de Nueva York; los conciertos de 1935 que la Benny Goodman Band ofreció en el Palomar Ballroom, delante de una multitud de aficionados angelinos al swing, y los recitales que en 1943 dio Frank Sinatra ante un enjambre de adolescentes en el Paramount Theater de Times Square. Cada una de estas actuaciones simbolizó un cambio en la música y en la cultura populares de la época: la rapsodia deGershwin anunció la llegada de la era del jazz; el triunfo de Goodman marcó el comienzo de la del swing, y el éxito de Sinatra, la aparición del público adolescente y el retorno de la figura del solista a la primera línea del pop. En las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la capacidad de la televisión para captar la atención simultánea de decenas de millones de telespectadores añadió una dimensión completamente nueva a estos notables hitos musicales, como quedó demostrado con los espectaculares debuts de Elvis Presley en 1956 y de los Beatles en 1964, que se encontraron con una vasta audiencia a nivel nacional cuya experiencia compartida hizo que la aparición de estos artistas se convirtiera en una suerte de revelación.

En comparación con la relevancia de Elvis y los Beatles, el Monterey Pop Festival fue, sin duda, un evento de carácter local, cuyo impacto inicial quedó confinado a sus aproximadamente treinta y cinco mil asistentes (muchos de los cuales ni siquiera llegaron a ver ninguna actuación). Pero la combinación de no uno, sino tres conciertos demoledores –los de Otis Redding, Jimi Hendrix y Janis Joplin– y unos cuantos factores adicionales acabaría convirtiendo al festival en el punto de inflexión contracultural que sus promotores habían imaginado. La elección del momento también fue acertada: dos semanas antes, a principios de junio, los Beatles habían lanzado su esperado octavo álbum, una ambiciosa colección de canciones titulada Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. El disco fue recibido como la más sofisticada expresión hasta la fecha del expansivo género musical que a partir de entonces sería conocido simplemente como ‘‘rock’’, y disfrutó de una cobertura periodística sin precedentes, generando reseñas y comentarios en diarios, revistas e incluso en publicaciones cultas que rara vez le habían prestado atención a la música popular. Con Sgt. Pepper como piedra angular, los mil doscientos periodistas y aspirantes a serlo que acudieron a Monterey incorporaron el festival a una narrativa más amplia centrada en la aparición de la música rock como una fuerza cultural legítima y transformadora.

Monterey resultó igual de influyente para el contingente de promotores, representantes y ejecutivos de la industria discográfica que, chequera en mano, se congregaron en el evento, para los que el espectáculo de treinta y cinco mil hippies melenudos, fumetas y amantes de la música sirvió de curso acelerado sobre el nuevo objetivo demográfico del negocio. En vísperas de la llegada de los Bea-tles en el invierno de 1964, un estudio de mercadotecnia concluyó que el sesenta por ciento de los sencillos pop vendidos en Estados Unidos eran adquiridos por chicas adolescentes. Ahora, tres años más tarde, el pop estaba evolucionando hacia el rock, los elepés estaban remplazando a los singles de tres minutos, las emisoras de radio espontánea y FM estaban acabando con el dominio absoluto de la programación basada en el formato Top 40, y el grueso del público de la música popular se había expandido de las quinceañeras escandalosas de 1964 a una mezcla más amplia de adolescentes, universitarios y adultos jóvenes, gran parte de los cuales se sentían identificados con el lucrativo y fecundo fenómeno estadunidense de la bohemia de masas, de la cual la escena de Haight-Ashbury no era sino la punta de un gigantesco iceberg sicodélico.

Editorial Océano Méxicon/Penguin Random

House

Un rasgo distintivo de este nuevo público del rock era que sus miembros pertenecían a la primera generación de norteamericanos blancos de la historia que había crecido escuchando música negra en discos y en programas de radio. Estilísticamente, la música popular de Estados Unidos había estado impregnada de influencias afroamericanas desde la aparición del minstrel a mediados del siglo XIX. Gershwin, Goodman, Sinatra y Elvis eran ávidos estudiantes de la música negra de su tiempo y todos ellos les debían sus carreras a los referentes de color en los que basaron sus estilos. Formaban parte de esa pequeña minoría de estadunidenses y europeos blancos que desde siempre había sabido apreciar el folk negro, los espirituales, el ragtime, el blues, el góspel, el jazz y el swing. Pero a la gran mayoría de los norteamericanos esa música le había llegado de manera indirecta, por medio de los imitadores, impostores y usurpadores blancos que se encargaban de traducir los sonidos y estilos de la música y el baile afroamericanos a formas que fueran estética y comercialmente compatibles con los estándares de la sensibilidad y la doctrina de la supremacía blanca vigentes desde los tiempos del Yankee doodle dandy.

Fue a finales de la década de 1940, época en la que las emisoras de radio y los sellos independientes comenzaron a prestar una atención genuina al nuevo mercado compuesto por los millones de afroamericanos que habían llegado a las distintas ciudades del país procedentes de las granjas y los pueblos del Sur, cuando un gran número de oyentes blancos tendría acceso por primera vez a las novedades de la música negra popular al sintonizar un dial o apretar un botón. Y mientras que la floreciente población de adolescentes blancos de la posguerra todavía mostraba preferencia por imitadores mediocres como Pat Boone o por otros más dotados como Elvis Presley, un creciente número de ellos comenzó a buscar lo que intuía que podría ser lo Auténtico. A partir de mediados de los cincuenta, cantantes negros como Fats Domino, Little Richard y Chuck Berry empezaron a vender millones de discos a admiradores tanto negros como blancos. Esto, junto al acceso simultáneo de los atletas de color al ámbito del deporte profesional, marcó el comienzo de una revolución cultural en Estados Unidos; los rostros negros, las voces negras, el estilo negro y la destreza negra se acabarían convirtiendo en una presenciaineludible en las ondas, los escenarios y los recintos deportivos de todo el país. Fue una revolución cultural cuyo impacto en la conciencia de la nación se entremezclaba, tras el boicot a los autobuses de Montgomery, con el de la revolución social conocida como movimiento por los derechos civiles.