ace años en París, Octavio Paz le preguntó a Francisco Toledo en la embajada de México, de la cual Paz era tercer cónsul: “¿Por qué está triste?” Y como Toledo sólo inclinó su cabeza prodigiosamente despeinada, le ofreció preocupado: “¿No quiere que le traigamos una iguana?”

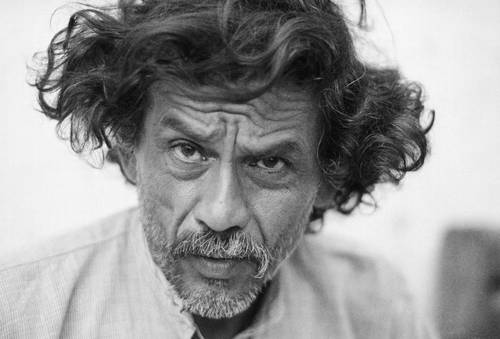

Imposible imaginar a Toledo sin iguanas, grillos, hormigas, cangrejos, conejos, alacranes y lagartos. Imposible pensar en Oaxaca vacía de su paso por la calle, todos los días de todos los años con su camisa blanca, su paso alerta a lo que le sucedía a otros oaxaqueños. Sus pies descalzos o enguarachados dejaron huella en ése fabuloso códice a ras de tierra que es Oaxaca. A cada parada, Toledo se detenía en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que todos reconocemos como el IAGO, que conserva en su biblioteca 100 mil libros; en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, que conserva una foto de mi hija Paula, tomada por Álvarez Bravo; en el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), en Etla, donde expone la queridísima Graciela Iturbide; en la biblioteca Jorge Luis Borges para invidentes; en el cineclub El Pochote, donde se exhibían películas, y que primero mis hijos y yo conocimos como su casa-habitación y donde Trine, su mujer, (a quien él llamaba “la tejedora”) nos ofreció un huachinango a la veracruzana del tamaño de una ballena.

A Toledo lo conocí en los años 50, muy joven, cuando iba a pie con su morral a llevarle a Antonio Souza sus prodigiosos lagartos. Desde la primera exposición, Toledo vendió todo, y con ese dinero se fue a París y allá vivió mejor que en Nueva York, más feliz, más acompañado por sus hijos. Le entró un gran amor por Benito Juárez, y empezamos a verlo (a Benito) hasta en la soupe à l’oignon, la sopa de cebolla que aman los franceses. Antes que a Toledo conocí Juchitán con el poeta Víctor de la Cruz, director de la revista Guchachi’ Reza. Ya Juchitán era el de las mujeres que retrató Graciela Iturbide, y Margarita García Flores y yo dimos una conferencia en su Casa de la Cultura, a pesar de habernos tomado unas 10 mil cervezas en el jardín sombreado de Andrés Henestrosa. Recuerdo que en el zócalo, nos sentamos muy felices y de pronto Toledo me señaló a una niña que se asomaba continuamente tras de un árbol y nos miraba con intensidad.

–Es mi hija, por eso mira para acá –me dijo Toledo.

Así conocí a Natalia, la poeta juchiteca, hermosa e inteligente. Así la oí años después decir su poesía en el Palacio de Bellas Artes. Así vi con Graciela Iturbide las grandes enaguas floreadas de las juchitecas y el relámpago de oro en su sonrisa, porque, a pesar de tener buenos dientes, les gusta ponérselos de oro, así como llevan sobre su pecho, cadenas y medallas y en el lóbulo de sus orejas, largos pendientes que brillan en cadencia con los lentos movimientos de su baile.

Con razón, años antes Henri Cartier Bresson enloqueció con Oaxaca.

Con razón Tina Modotti tomó fotografías de oaxaqueñas bañándose en un río.

Con razón, Manuel Álvarez Bravo retrató al obrero asesinado en Oaxaca, su bella cabeza al lado del charco de sangre, y lo hizo parte de casi todas sus exposiciones.

El legado de Toledo es inmenso, consta de más casas que los 43 papalotes. (Exagero, pero en cada calle hay algo de la camisa blanca de Toledo.) Toledo fue regando sus bienes por todo Oaxaca, asoleó lagartijas en todas sus calles, preparó su herencia al declarar hace algún tiempo: “Tengo 75 años, creo que es el momento de arreglar todos estos asuntos de propiedades, de lo que uno ha reunido durante su vida y decir: ‘esto queda para los hijos, esto queda para la sociedad’. Es como la herencia”. Su legado es inmenso porque está envuelto en su grandeza como una tortilla y, sobre todo, la protege su sencillez. El único bien terrenal que le conocí a Toledo fue un paliacate rojo y amarillo. Así andaba en Nueva York con su amigo Víctor de la Cruz. Seguro los dos tenían frío.

Toledo logró que muchos se comprometieran en actividades que benefician a los demás. Es el caso de la doctora y bibliotecaria María Isabel Grañén Porrúa y su esposo, Alfredo Harp Helú, quienes se han responsabilizado (¡y de qué manera!) de bibliotecas especializadas en historia y literatura, en filatelia, en textiles, en restauración de obras históricas, en archivos antes abandonados, en libros para niños y hasta en una academia de beisbol, en la que alguna vez, quizá, bateó Francisco Toledo.

¡Cuántos home runs los de Toledo! ¡Cuántas bases rescatadas! La última vez que me llamó fue por su inmensa preocupa-ción por el Tren Maya. “Se van a echar a perder muchas cosas; está mal ese proyecto transístmico, es un error, está malísimo; se van a echar a perder pueblos y costumbres; va a reventar los cenotes sagrados, todo el sistema de agua, tengo pésimas expectativas”.

Toledo nunca se hizo amigo de gobernantes ni políticos, aunque todos lo camelaban. A quién sí quiso y con quién sí se llevó muy bien fue con María Isabel Grañén Porrúa, bibliotecaria y directora del IAGO (él le pidió rescatar y ordenar incunables, y ella se refiere a él como el “Maestro Toledo”), cuyos proyectos educativos resultaron muy alentadores en las también buenas manos de Alfredo Harp Helú, quien sonríe muy bonito a su mujer.

Toledo hizo tan feliz a los oaxaqueños como son felices los habitantes de Dinamarca, que, según las encuestas, son los más contentos de la Tierra, al lado de noruegos y finlandeses. Si en México hay hombres felices, si los hay en el estado de Oaxaca, es gracias a Toledo, cuya generosidad se dirige a las clases sociales menos afortunadas. También la Fundación Alfredo Harp Helú ha dejado un legado enorme vinculado con las causas sociales. Y contribuye en forma notable al bienestar de los oaxaqueños. Cuántas veces no he oído decir en Mérida, Yucatán: “¡Es que aquí no tenemos un Toledo! ¿Qué no haríamos nosotros con un Toledo?”

Tal vez los grillos, los monos, los conejos, las tortugas, los cangrejos, los vientres redondos de las mujeres y los pitos de los hombres nos traigan de nuevo a Toledo. Sería lo mejor, lo más cercano a lo que creemos que es la felicidad.